「繼往開來:第四屆全國地方學暨海山學研究中心創立十週年」國際學術研討會紀實

1990年代以來,臺灣各地興起「地方學」風潮,逐步形成跨領域的知識網絡,成為當代臺灣學術發展與社會實踐交會的重要力量。「地方學」被視為連結教育、社會與地方創新的核心議題。今年(2025)正值國立臺北大學輪值舉辦全國地方學會議,又適逢海山學研究中心創立十週年,中心與新北市立圖書館特別以「繼往開來:第四屆全國地方學暨海山學研究中心創立十週年」為主題,於11月21、22日舉辦為期兩天的學術研討會,回顧並展望地方學及海山學的發展成果。本次會議共有來自美國、日本、韓國、新加坡及臺灣各地共51位學者,發表計35篇專論;因發表者踴躍,首次採AB場並行方式,兩日共吸引超過300人次參與,場面十分熱烈。

研討會於21日上午9點正式開幕,國立臺北大學林道通校長致詞時表示,臺北大學於2015年設立海山學研究中心以來,持續致力於地方學研究與在地實踐,本次研討會正是中心十年耕耘的成果,未來將繼續將臺北大學打造為「臺灣地方文史研究重鎮」。新北市文化局于玟副局長指出,新北市立圖書館自2015年推動「在地知識學專區」計畫,迄今已於全市各行政區設置30個主題專區;自2019年起與海山學研究中心合作,每年共同舉辦學術研討會,促成了豐碩的地方學研究成果。

為借鏡及學習國外地方學的發展歷程,會議首日邀請香港大學蔡志祥客席教授發表「告別與跨越:華南研究的香港經驗」專題演講,次日則由華盛頓大學人類學系郝瑞(Stevan Harrell)名譽教授發表「旁觀之情:外來人類學者視野的資料對地方學的貢獻」;而為紀念海山學研究中心創立十週年,中心亦於首日下午首映由學生團隊製作的十週年紀錄片《海‧山》。至於研討會主題則相當多元,涵蓋地方學與USR、地方學的創意實踐、地方發展與人際網絡、地方學的學理建構、地方學與環境變遷、地方學與文化資產、瀨戶內與觀光、地方學與教學應用、地方學與水文生態、地方發展與信仰、地方產業的再詮釋等,AB兩場,場場精彩,呈現地方知識生產的豐沛能量,讓與會者幾乎陷入「選擇困難」。

會場外的茶敘亦充分展現海山地區風土特色,除鶯歌精緻點心外,亦邀請三峽百年茶行「三峽茗茶祥興行」設置迎賓茶席;中心與樹林酒廠合作推出「海山學研究中心十週年紀念酒」,以紅露酒呈現傳統與創新的結合。現場亦設置地方學展示區,讓學者在茶香、酒香與甜點香交織的氛圍中自在交流。

圓桌論壇時,除了回顧兩天精彩的發表,展望未來,亦提出更多關於跨國及跨領域、跨單位合作的可能性。國立屏東大學人文社會學院李錦旭副教授,同時也是全國地方學研討會首屆主辦單位,特別肯定本次會議主題聚焦、場次安排縝密,清晰勾勒出地方學研究的多元面向,有助於未來持續耕耘。海山學研究中心洪健榮主任表示,本次研討會展現了學界對地方學的高度關注,期許未來無論是地方學研究或《臺北州檔案》的進一步解讀,都能讓臺灣地方學更加蓬勃,讓海山不僅是海山地區的海山,更是臺灣的海山,乃至世界的海山。

會議最後舉行全國地方學研討會論文集、海報及會旗的交接儀式,由第三屆主辦單位國立中央大學代表鄭政誠教授、第四屆主辦單位國立臺北大學代表洪健榮主任及第五屆主辦單位國立臺中教育大學代表林欽賢院長共同完成。洪健榮主任也預告明年大會主題為「《臺北州檔案》與近代東亞地方治理」,屆時將邀請更多海內外學者蒞臨交流,期盼激盪新穎的學術對話,為地方學與跨域研究開創更多可能。在最後的大合照中,兩日會議圓滿落幕。

貝里斯大使蒞校 深化台貝教育與國際交流合作

本校於 114 年 11 月 18 日隆重歡迎貝里斯駐臺大使梅凱瑟蒞臨演講,由林道通校長親自主持接待。參與接待的團隊包括張玉山行政副校長、國際長韋岱思、副國際長張容瑛、國際學院詹佳縈院長、國際學院馬國勲副院長暨智慧永續發展學士學程(SSDM)主任、國際學院巴桑塔院秘書、智慧永續發展學士學程雷中仁老師、國際事務處國際教育發展組蔡蕙如組長以及國際合作組陳克瀚組長。席間特別邀請 SSDM 外國學生共同參與,分享在臺生活點滴,增添交流的熱絡氛圍。

林道通校長誠摯歡迎梅凱瑟大使蒞臨本校演講。他表示,貝里斯是臺灣重要友邦之一,能邀請大使親臨分享寶貴經驗,對全校師生而言是莫大的榮幸。自 1989 年建交以來,臺貝關係始終穩定而緊密,而梅凱瑟大使與臺灣更有深厚連結,此次再次踏上臺灣,更具特別意義。林校長指出,臺北大學以「雙渦輪引擎」策略推動校務發展,核心包括數位轉型與永續發展,同時也積極與國際接軌,建立多元且深厚的合作,包括師資交流、共同研究與學生交換等。他熱誠歡迎更多貝里斯學者與學生加入本校學術社群,共同為校園注入國際活力。

梅凱瑟大使感謝林校長及接待團隊的熱情款待,肯定本校在國際學生制度上的努力。她表示,臺灣安全的生活環境、透明準時的公共運輸以及重視溝通的教育體系,深刻影響學生的價值觀與未來發展。許多來自臺灣友邦的學生返國後進入政府與公部門,將在臺習得的制度思維與溝通方式帶入工作,成為推動改革的重要基礎,其影響力遠超想像。對於未來雙邊合作方向,梅大使建議本校研究學生來源國需求、加強跨院合作、建立國際生顧問制度,並打造可持續的合作平台,如需求評估、區域政策白皮書與跨系實習計畫等。她肯定本校在國際教育上的彈性與願景,並期望未來能成為連結國際、支持友邦發展的關鍵教育平台。

貝里斯駐臺大使梅凱瑟(H.E. Katherine Vanessa Meighan)具備深厚的國際教育背景與產業經驗。她曾於 2003 至 2005 年間獲國合會獎學金就讀國立政治大學 IMBA 國際經營管理碩士,並成為該校傑出校友。梅大使長期投入貝里斯工商界與公共服務,累積在人力資源、公共關係、營運管理與行銷領域的專業實務經驗。她於 2025 年 9 月 12 日正式到任後,積極推動並深化台貝雙邊交流與合作。

人生不一定照計畫走,但永遠走向熱情

《人生不一定照計畫走,但永遠走向熱情——貝里斯大使講座》

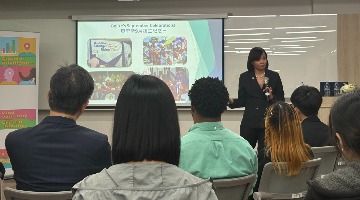

國際事務處於 11 月 18 日舉辦「走向世界 365 天|貝里斯大使講座」,邀請貝里斯駐臺大使 Katherine Vanessa Meighan 閣下蒞臨,以其橫跨商業、外交與國際發展的豐富經驗,與本校學生分享人生選擇、國際視野,以及臺灣與貝里斯長達 36 年的堅實友誼。

一段由獎學金牽起的緣分,促成意義深遠的對談

國際長在致詞中分享講座緣起。上個月於吐瓦魯國慶酒會上,他在聖露西亞大使引介下結識了 Meighan 大使,兩人意外發現彼此皆為臺灣獎學金制度的受惠者——Meighan 大使於 2003 至 2005 年來臺攻讀研究所,國際長則以臺灣獎學金取得博士學位。

國際長笑稱:「我們竟然都靠著臺灣的獎學金取得最高學位,真的是特別的緣分。」大使也曾幽默地說:「看看臺灣對你做了什麼?現在你已經是國立大學教授了。」國際長則回應:「但您代表的是一個國家,這才是真正令人敬佩。」

他期望學生能從大使的經歷中理解:「一份獎學金、一段海外求學經驗,可以如何改變人生的軌跡,開啟全新的視野與可能性。」

Meighan 大使:人生不一定照著計畫走,但終會走向你的熱情

大使以溫暖幽默的方式展開分享,提到在會場意外遇到過去的同事,再次印證世界的緊密連結。她回顧自己的求學與職涯發展,強調人生雖曲折,方向卻始終清晰。

跨越國際關係、商業與外交的旅程

- 高中時即對國際關係充滿興趣

- 於美國 Santa Clara University 主修政治、經濟與國際關係

- 返國後投入外交,但逐漸發現自己熱愛商業的活力

- 進入貝里斯政府機構 Belltrade 工作

- 在臺灣大使的鼓勵下申請來臺攻讀國際企業研究所

- 取得學位後,在民間企業累積 20 年專業經驗,曾任貝里斯商工總會會長

- 因跨界能力受到肯定,最終受邀出任駐台大使

大使表示:「人生又轉了個彎,而我再次回到台灣。」這段旅程不只改變她,也讓她更相信每個人都能走出屬於自己的道路。

認識貝里斯:多元文化與永續精神的國家

大使以生動方式介紹貝里斯,包含:

- 中美洲唯一的英語系國家

- 多民族融合社會:瑪雅、加里富納、克里奧爾、梅斯蒂索等

- 全球第二大珊瑚礁系統 Belize Barrier Reef

- 堅定投入生態保育,即便需放棄部分經濟利益

她也分享外交工作的實務面,包括與總督、總理及外交部的協調,以及如何在國際場合準備政策重點,使其更貼近雙邊合作需求。

臺貝交流成果亮眼:從教育、醫療到永續發展

大使指出,教育合作是臺灣與貝里斯最重要的交流之一:

- 去年共有 64 名貝里斯學生來台獲獎學金,歷史高峰曾達 66 名

- 兩國也在醫療訓練、城市規劃、永續發展、貿易與投資等領域展開深度合作

她亦介紹國花黑蘭花與國樹 Mahogany 的文化意義,幫助學生更認識貝里斯的自然與歷史背景。

學生提問:從女性賦權談制度性與文化面的長期改變

在學生提問環節中,學生針對「女性賦權計畫的長期影響」提問:除技能與知識提升外,是否還有更深層的改變?

大使回應,性別平等的核心是讓社會能自在討論相關議題,而女性確實在職涯中面臨更大挑戰。她強調:「真正的改變來自於當女性站在能夠影響他人的位置上時,所展現的榜樣力量。」

她指出,最深遠的影響不是單一課程,而是讓社會更習慣並接受女性領導者的存在,進而逐步形塑更具包容性的制度與文化。

走向世界,從北大開始

講座在熱烈的交流中圓滿落幕。學生紛紛表示,不僅更認識貝里斯,也從大使的人生故事中獲得勇氣與啟發。

Groove on Green!臺北大學76週年校慶舞會-青春在綠地上閃耀

在微涼舒爽的秋夜裡,臺北大學三峽校區的草坪化身成一座充滿星光與節奏的青春舞台。為歡慶本校76週年校慶,由三峽校區學生會主辦、調酒社與 NTPUROCK 熱音社協辦、課外活動組共同輔導支持的「Groove on Green 學生會校慶舞會」於 11 月 20 日(四)晚間活力登場。活動吸引校內外師生民眾逾200人齊聚共享,在音樂、燈光與笑聲交織的氛圍中,度過一段專屬北大的青春時刻。

林道通校長、胡中宜學務長、林裕山簡任秘書亦親臨現場,與同學們共享這場精彩熱鬧的綠地派對,展現北大校園高度重視學生生活、鼓勵多元參與的精神。

🌟星光 × 草坪 × 音樂 北大青春夜晚全面點亮🌟

今年校慶舞會以「Groove on Green」為主題,象徵在草地上自由律動、以舞步為語言的青春共鳴。活動於晚間六點揭開序幕,現場布置以柔和燈串、綠地氛圍、節奏動感的舞曲打造浪漫又不失活力的場景,吸引同學在入場前便迫不及待拍照打卡。

林校長於開場致詞時表示:美好的夜晚、舒爽輕柔的天氣,很高興同學們齊聚一堂,以活潑的舞會活動,共同歡慶本校校慶。祝願每位同學都有一個歡樂美好的夜晚,就讓我們師生同心,帶著美好的祝福心意,一起向前行。

簡短溫暖的祝福,讓現場氣氛更加熱絡,也為當晚活動揭開亮眼序幕。

🎵熱音社震撼開場 青春能量一次釋放🎵

舞會由 NTPUROCK 熱音社帶來熱力十足的開場演出,一首首搖滾與流行曲目的混編組合;並以青春、夢想與勇氣為主題,瞬間點燃現場氣氛。鼓點強烈、吉他激昂,同學們自動聚集到舞台前方,邊跟唱邊舞動,成為整場活動的第一波高潮。

有同學形容:完全像在星光音樂節!能在校園草地聽 live演唱,太幸福了!

💃青春亮麗主持 × 時尚舞台魅力 全場氣氛升至滿點💃

本次舞會熱情邀請 AKB48 Team TP 團員・伊品擔任主持,以亮眼青春的形象與活潑自然的主持節奏,帶領同學們投入舞曲節拍,串起整晚熱度不斷的活動氣氛。

伊品除了與台下互動、邀請同學歡快舞動:今晚的星光就是為大家而亮!讓不少原本只想「看氣氛」的同學,也在她的帶動下,自然搖擺身姿、加入舞動行列。

🕺重量級嘉賓登場:PIZZALI × DJ ROMAN 帶來最潮律動🕺

舞會的重頭戲,精心邀請到知名歌手 PIZZALI 與人氣 DJ ROMAN 壓軸演出。

🎤 PIZZALI — 青春嗓音驚艷綠地

PIZZALI 以清亮穿透的歌聲演唱多首膾炙人口的青春曲目,祝福本校生日快樂。燈光隨歌聲閃爍,宛如一場夏日音樂祭搬入了三峽校園。

🎧 DJ ROMAN — 節奏點燃整個夜晚

DJ ROMAN 以強烈節拍、跳舞電音與流行 Remix 再度掀起舞池高潮。同學們跟著節奏擺動,燈光與煙霧效果更增添沉浸感。有同學興奮分享:這感覺真的超 Chill!

💚調酒社精心準備 安全 × 美味 × 節慶氛圍一次到位💚

活動中,臺北大學調酒社設置無酒精飲料與限定風味特調,為同學提供適合舞會、輕鬆聚會的多款飲品。課外活動組亦同步輔導執行安全管理原則:控管酒精飲品濃度、未成年不得飲酒、加強宣導「飲酒過量,有害健康」、工作人員留意同學身體狀況。

在美味與安全兼具的前提下,同學們得以盡情享受專屬北大的夜晚。

🎉青春、交流、凝聚 舞會不只是舞會,更是北大記憶的一部分🎉

今年「Groove on Green」整體活動,學生會規劃圍繞五大目標進行:

- 提供同學課業之餘,放鬆心情的空間。

- 促進跨科系、跨年級交流與合作。

- 為校慶週增添多元而活潑的節慶氛圍。

- 提升校園凝聚力,打造共同記憶。

- 讓每位學生都能於美好校園生活中找到歸屬感。

同學們在草坪上跳舞、多科系同學互相認識、三五好友在燈串下聊天,共同創造熱鬧卻又溫柔的校園夜景,讓這場舞會不只是一場晚會,更成為青春中難忘的片段。

🔥在星光與音樂的包圍中,留下最閃亮的76校慶回憶🔥

當晚會在柔和的樂聲結尾與溫暖的燈光中結束,許多同學仍意猶未盡地停留在草地上合影。

「Groove on Green」用舞蹈、節奏與笑聲為本校76週年校慶畫下最青春的一筆。這一夜,北大的星光因學生而亮,青春的律動也將留存在每位參與者的回憶中,光亮且燦爛。

SYSTEM.REAL_TIME_INFO.點擊編號可查詢公車動態