本次永續月的專題講座,邀請到在馬祖深耕多年的在地創生實踐者林家緯先生,請他與現場來賓分享社區營造以及在馬祖津沙聚落推動永續發展的歷程與理念。透過豐富的實務經驗分享和輕鬆的解說,為我們勾勒出一幅島嶼文化、產業與環境共生的永續藍圖。

演講開頭,講者點出離島與偏鄉普遍面臨的困境:文化流失、青年外移、缺乏就業機會以及觀光轉型壓力。他以自身在馬祖津沙聚落的觀察為例。這個平均壽命高達九十三歲的長壽村,雖有獨特的自然環境與釀造老酒、飲用金銀花茶等特色傳統,也會面臨人口老化、勞動力短缺的命運。他認為,這些問題不僅限於偏鄉,在都市也已顯現端倪,促使我們必須思考更根本的發展模式。因此,他提出了以「聚落設計」作為核心理念,強調需以「文化為根、產業為用、生態為本、永續為體」的整合思維,來推動地方的活化與發展。

接著,講者分享他們回應在地文化傳承需求的實際案例:「津冬酒祭」活動。這個緣起於耆老們希望復興傳統釀酒記憶的活動,從最初由社區長者主導,逐步發展成結合大學資源、台灣本島志工、在地學校甚至返鄉遊子共同參與的年度慶典。活動不僅是釀造老酒的過程,更延伸出市集、導覽、手作體驗等多元內容,成功凝聚了社區意識,也讓傳統文化得以在現代社會中找到新的生命力,成為津沙聚落獨特的文化品牌。

談到如何將永續理念與產業環境結合,林家緯先生詳細介紹了「漁村微型產業鏈」的運作模式。面對馬祖海岸常見的海洋廢棄物問題,他們發起了海廢再生計畫。透過居民定期的淨灘行動,將回收的廢棄物進行分類:不可回收的貝殼等打碎處理,轉化為「海貝永續畫」等藝術創作材料;可回收的塑膠(如寶特瓶)則與紡織廠合作,升級再製成服飾、帽子、提袋等實用商品。這個模式不僅有效處理環境問題,更創造在地的就業機會,透過與企業合作認購商品,將部分利潤回饋至社區的環境教育與維護工作,形成一個可持續的經濟與環境循環。

這些實踐的成效不僅止於津沙。講者也提到,這套結合文化、環境與產業的在地創生模式,已開始與金門、澎湖等其他離島社區交流分享。為了擴大影響力,他們更發起了「島島永續概念店」聯盟,串聯全台37家致力於綠色產品、循環經濟和永續教育的企業夥伴,共同打造一個推廣與銷售永續商品的平台。此平台不僅開發具有地方特色的永續伴手禮,也將海廢再生商品導入企業的ESG採購供應鏈,並持續設計如咖啡渣、廢棄竹材再利用等永續教育課程,將永續的種子播散到更廣的地方。

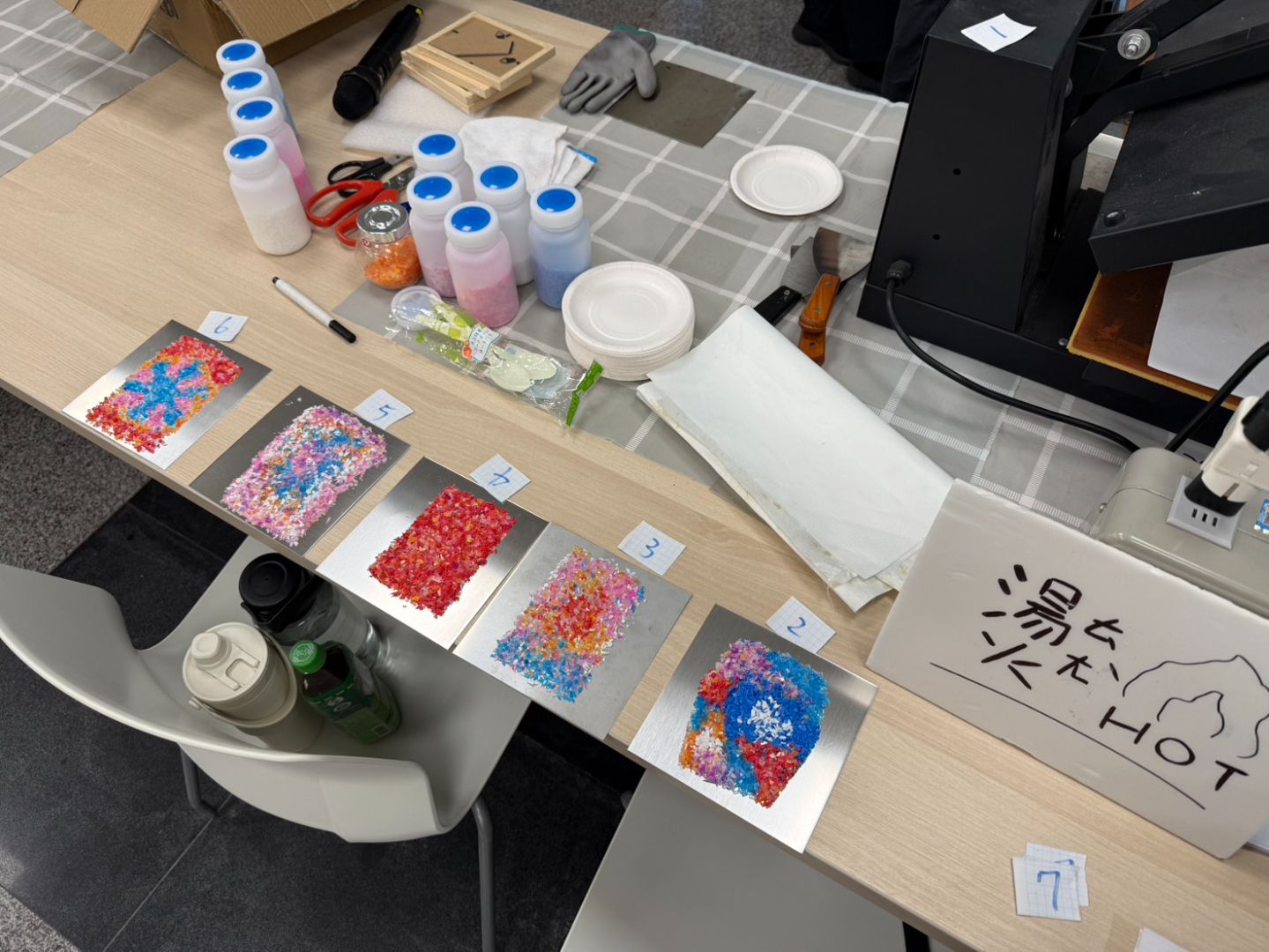

本次活動除了演講外,為了讓參與的民眾學生能親身體驗永續理念如何落實,更有安排永續畫的活動,永續畫的原料是我們生活隨處可及寶特瓶上的蓋子以及扭蛋殼,將它們絞碎後便可得到作畫的顏料,利用這些塑膠片在鐵板上組合出自己想要的形狀,最後再放入機器加壓加熱就可以得到一幅專屬於自己、獨一無二的作品。這些在我們生活中被大量製造的垃圾,在這個過程中賦予不同的用途,垃圾不再只是垃圾,它是永續環保的一部分。在實作課程中,我們更回收了提前請民眾帶來的塑膠瓶蓋,讓這些本應該廢棄的資源化作環保的種子,讓更多人能認識永續結合商業的一條綠色大道。

由於每片塑膠片的顏色、品質都不盡相同,且加熱加壓這個融化塑膠的步驟更增添了隨機性,每個人的作品往往會有驚喜,參與的學生民眾都做出了不完全如自己所想,但非常滿意的作品,活動期間大家都盡情揮灑自己的創意,非常的投入,更是互相欣賞,交流創作的理念。有民眾認為透過這個手作課程,她才知道原來日常中不起眼的垃圾還有這種用途;也有民眾認為這種演講和實際動手的結合,讓這些聽起來高高在上的永續理念變得平易近人,知道這些事並非只有專家企業才能做到,每個人都是永續的實踐者,每個人都可以為我們居住的地球貢獻一份心力。