臺北大學社會科學院USR計畫與北大光榮扶輪社多年攜手合作,持續推動大學城與在地高齡關懷,今年台灣正式進入超高齡社會,特別於6月至8月間,合作舉辦「輪椅動健康」與「輪椅有氧班」兩項方案;在兩梯次共十堂的「輪椅族活動」中,共吸引22組輪椅長輩報名,年齡分布在73至95歲,平均年齡達88歲,加上照顧者共高達443人次參加。累計自2022年起,社科院USR計畫已經為在地輪椅長者,協力各方共規劃辦理了51場次活動,也讓這個高齡輪椅「支持團體」,成為超高齡化下全國首創的特色方案。

這十場次的活動能順利推動,除永續辦公室提供USR HUB舒適場地外,也感謝北大光榮扶輪社的經費支持,以及三位志工溫碧麗、周俊子、周卓金的默默付出;尤值得一提的是,溫碧麗與周俊子本是輪椅長者家屬,因過去在參與中深受照顧而回饋參與,並成為課程的重要助力。

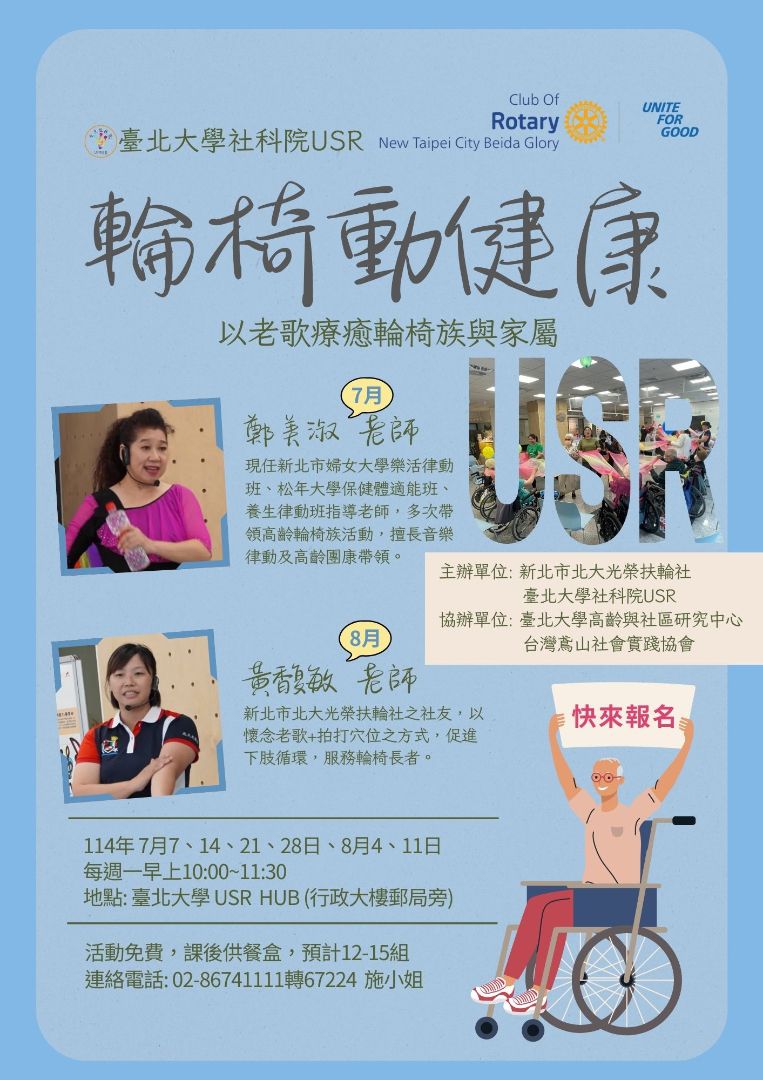

今年的課程規劃由三位專業師資分工合作:社工所校友陳力瑜設計「輪椅有氧班」,透過團康與球類活動鍛鍊長輩記憶與肌力;高齡律動專家鄭美淑與黃馥敏則在「輪椅動健康」課程中,運用音樂、彩帶、鈴鐺、球類、加油棒、極球、夏威夷花圈等多元道具,結合視覺、聽覺與觸覺刺激,讓長輩能在律動與歌聲中提升參與感與專注力。講師們透過道具與節奏音樂,能讓長輩更樂於參與,就像孩童透過遊戲學習般,自然帶動活動氛圍。部分長輩甚至會因喜歡唱歌,隨著老歌而重新展現活力,這些都是課程設計帶來的正向效果。

鄭美淑老師指出,課程中不乏退化明顯的長輩,但在外籍看護悉心協助下,精神狀態獲得顯著改善。她觀察到,許多照顧者主動協助長者伸展與拉抬,課堂氛圍因此更溫暖。她也觀察到本方案與其他據點不同之處,是可以感受到參與的長輩真的很幸福,因為礙於空間、交通、人員、經費,很多單位對於輪椅族並無法如此友善,連出門都不是很容易的輪椅族,更別提運動這件事了。「我們的目標不是讓長輩恢復健康,而是延緩退化,並透過社交支持提升生活品質。」她進一步指出,課程除了幫助長者,也讓照顧者得以走出家門,從原本24小時照護壓力中暫時解脫,獲得喘息與交流的機會,這種支持系統對照顧者的身心健康同樣重要。

黃馥敏老師則分享,許多高齡者因疾病或退化而逐漸喪失自主活動能力,甚至意志消沉,但透過這些課程重新燃起期待與活力。「當我看到他們像孩子般綻放笑容時,我真心相信,持續的訓練能在一定程度上取代被動的長照模式。」陳力瑜老師也強調,這些課程特別針對需要高度照顧的長者設計,與一般社區據點課程有所不同。她認為,輪椅族活動的價值不僅在於運動本身,更在於人際連結與情感互動。「看到長者與照顧者互相扶持,甚至外籍看護與長者間建立類家人的情感,這就是最珍貴的成果。」

家屬甄小姐表示,因為父母都已經行走無力而開始坐輪椅,她特別聘了一位外籍看護一起照顧父母,之前父親因為缺少刺激,失智的情況越來越嚴重,常會說出一些讓人不理解的話;但規律來上課之後,慢慢地反應有變好,表達能力也有改善。另外兩組家屬王大姐跟胡大姐,在長照的路上也非常辛苦,雖然有外籍看護協助,但面對照顧的壓力也相當大,因此透過本課程,可以外出彼此探望扶持,互相打氣。

針對家屬返家後的日常照護部分,鄭老師鼓勵可善用在課堂中學到的器材,如握力球、彈力帶、水罐或簡單的球類活動,在家中進行簡單互動。但她也提醒,與團體課程相比,家庭環境中長輩的動機與配合度較低,往往需要更多耐心與鼓勵;因此,社區課程的「群體動能」特別珍貴,有助於長者克服抗拒,積極投入。

在超高齡社會中,輪椅族長者因著失能、失智漸漸失去自理及社交的能力,跟著照顧者在家中更容易退化,多年來臺北大學社科院前瞻開辦「輪椅族方案」,讓家人與看護一起走進大學、與社區和師生互動;更在專業老師的帶領、企業與扶輪社的支持,以及大學善盡社會責任的整合協調下,讓各方可以合作繼續陪伴輪椅長者,也讓支持團體的成員可以相互扶持,更讓臺北大學城成為全齡共融的高齡友善社區。