在全球化浪潮的推動下,語言與文化已不再是阻隔人們的高牆,而是串連世界的橋梁。114 年 8 月 13 日上午 10 時,「2025 哈佛臺灣英文領導營」(Harvard Undergraduate Taiwan Leadership Conference, HUTLC)於本校商學院國際會議廳隆重揭幕。現場嘉賓雲集、氣氛熱烈,開啟為期七天的國際交流盛宴,也為近百位來自全台各地的優秀高中職學員,鋪展一段跨越語言、文化與思想的精采旅程。

貴賓雲集,共同為青年喝采

本次開幕式特別邀請到多位重量級貴賓蒞臨,包含中華民國哈佛校友會王嘉穗副會長、新北市青年局邱兆梅局長、本校永續創新國際學院詹佳縈院長、應用外語學系藍蕾教授,以及新北市青年局謝明穎科長、廖涵羽股長、郭芳吟科員、課外活動指導組 陳三義組長等,親臨現場表達對青年人才培育的支持與勉勵。

開幕致詞中,貴賓們一致肯定哈佛臺灣英文領導營在促進國際交流、培養青年領導力方面的重要價值。HUTLC 的核心精神是「創造全英語環境,讓不同背景的優秀青年彼此激盪」;鼓勵學員們勇於走出舒適圈,將在營期間的所見所聞,化為未來面對世界的自信與勇氣;並分享跨文化溝通的重要性,以及語言作為理解世界的鑰匙,期許同學們善用這段寶貴時光,拓展國際視野。

從哈佛到北大,延續 17 年的教育情誼

哈佛臺灣英文領導營的起源,可追溯至美國哈佛大學的Harvard Taiwanese Cultural Society(TCS),該社團由哈佛學生組成,致力於向世界推廣臺灣文化。自 2008 年起,TCS 與本校攜手合作舉辦 HUTLC,首屆便吸引全台 50 名優秀高中生參與。這項合作不僅為本校國際交流史譜下重要篇章,更形塑校園獨有的跨國教育品牌。

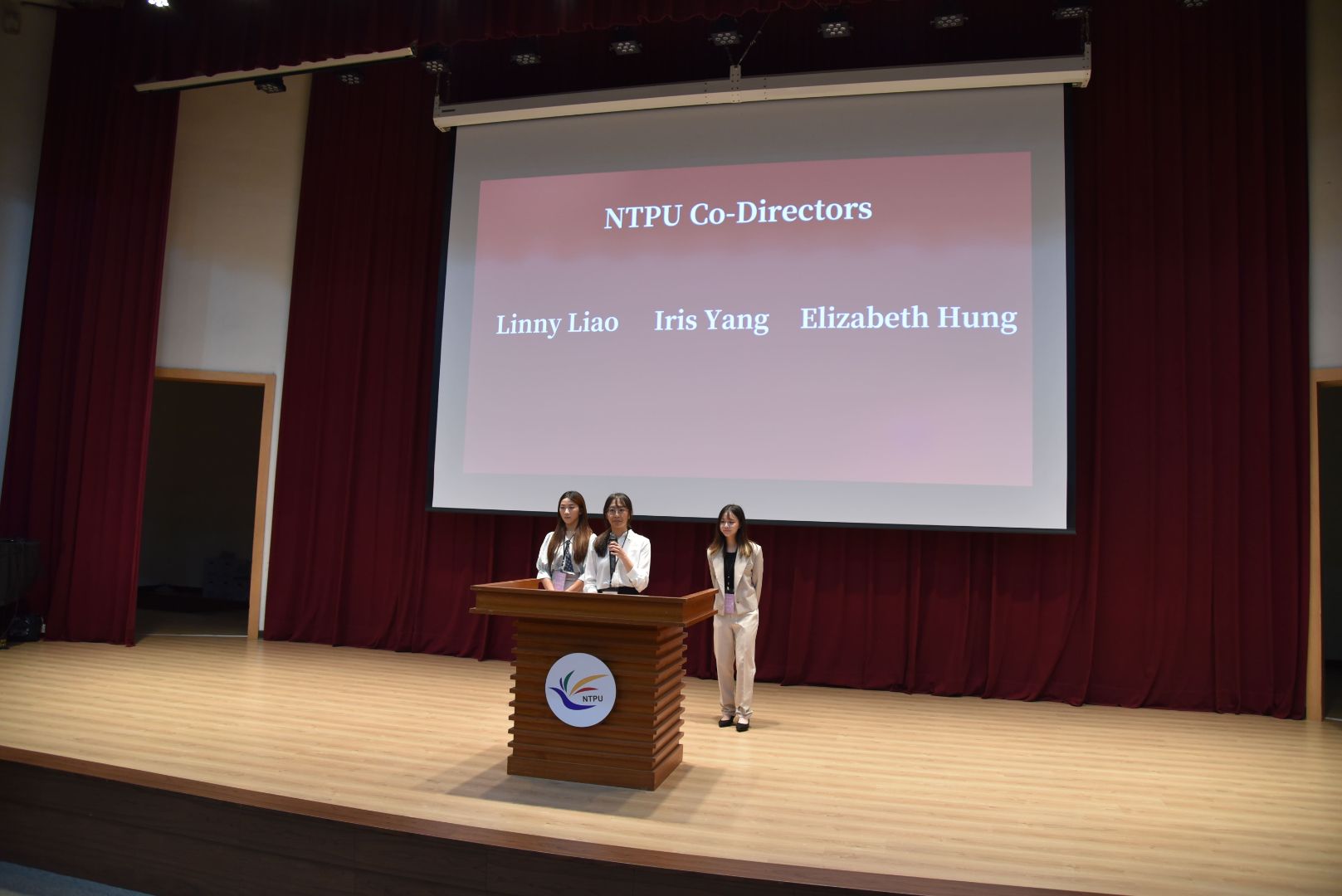

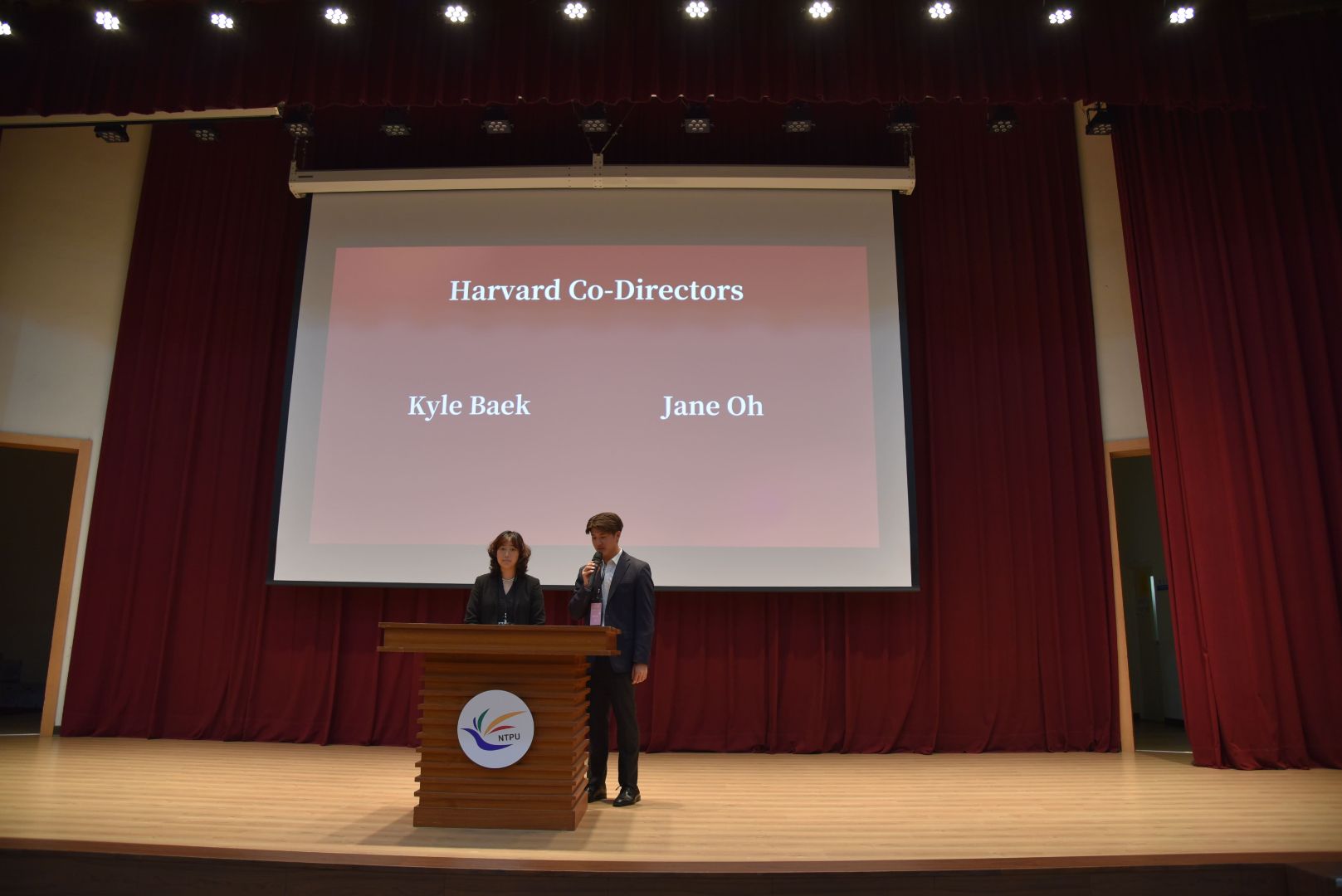

17 年來,HUTLC 始終秉持**「以青年為核心、以國際為舞台」**的理念,由哈佛大學學生擔任課程講師,本校學生擔任助教與行政協助,雙方透過緊密合作,讓參與者在短短一週內浸潤於全英語的互動環境,並從多元文化交流中,培養批判思考與領導力。今年的營隊延續這份初心,於 8 月 13 日至 8 月 19 日盛大展開,為學員帶來更多元、更深刻的體驗。

多元課程,啟發領導與國際視野

本屆營隊課程安排可謂精彩紛呈,充分體現「做中學、學中思」的教育精神:

- Homeroom 小組討論:10 位學員為一班,由哈佛講師、本校助教與學生講師共同帶領,就不同時事主題進行深度討論。

- 領導力專題課程:由哈佛講師開授 60 分鐘的專題,引導學員認識領導的多重面向。

- Mini Lecture:與 Homeroom 主題呼應,幫助學員將知識融入討論與實作。

- 才藝課程:講師分享個人專長,如舞蹈、詩作、辯論等,激發多元興趣。

- Career Fair:邀請來自各行各業的哈佛校友,分享人生歷程與職涯規劃,啟發學員思考未來方向。

- 專題演講與 Q&A:與傑出領袖面對面交流,近距離汲取智慧與經驗。

- 其他:Journal Time-日記時間;HUTLC Olympics-美式團康活動;Talent show-學員才藝呈現;Prom-仿效美國舞會,讓學員體驗美式文化風情;Mixer-創造專屬社交網,以維持哈佛台灣英文領導營發展的永續性。

這些課程不僅讓學生在語言表達、團隊合作、跨文化理解等方面全面提升,也在潛移默化中塑造了面對全球挑戰所需的軟實力與硬實力。

跨文化交流的三大效益

本營隊的預期效益明確而深遠:

1.促進台美文化交流,拓展國際觀

學員與哈佛講師的密切互動,讓彼此在課堂內外深刻感受彼此文化的底蘊與差異。

2.提升英文溝通與表達能力

全英語沉浸式環境,大幅增進聽、說、讀、寫的綜合能力,強化未來在國際舞台上的競爭力。

3.培養批判思考與領導能力

營隊倡導獨立思考與勇於表達,讓學員在交流中學會傾聽與包容,並培養整合觀點、引領團隊的能力。

哈佛營團隊戮力籌辦及課指組全程輔導與支持

本次活動由哈佛臺灣文化會(Harvard-Radcliffe Taiwanese Cultural Society)與本校 ICON 國際交流暨領導人才培訓社共同主辦,並由課指組全程輔導活動籌辦。我們深知,青年是社會未來的棟樑,而跨文化交流與領導力養成,正是面對 21 世紀挑戰的關鍵能力。

從籌備階段到活動開幕,課指組也與主辦團隊保持緊密聯繫,協助處理行政流程、經費等相關資源整合與場地安排,確保營隊能在安全、順暢且充滿啟發性的環境中進行;期使提供後勤支援之餘,更是陪伴與見證每一位青年在過程中的成長與蛻變。

結語:以青年之名,與世界相遇

「2025 哈佛臺灣英文領導營」似一扇窗,讓學員看見更廣闊的世界;也似一面鏡,映照出自身的潛力與價值。當這群滿懷熱情的青年,在全英語環境中彼此激盪、相互學習,他們不僅學會語言,更學會理解、尊重與合作——這些都是未來跨越國界的關鍵能力。

相信在這七天的相遇之後,他們將帶著新的視野、新的思維,回到各自的生活與學習場域,繼續成為改變社會、連結世界的力量。