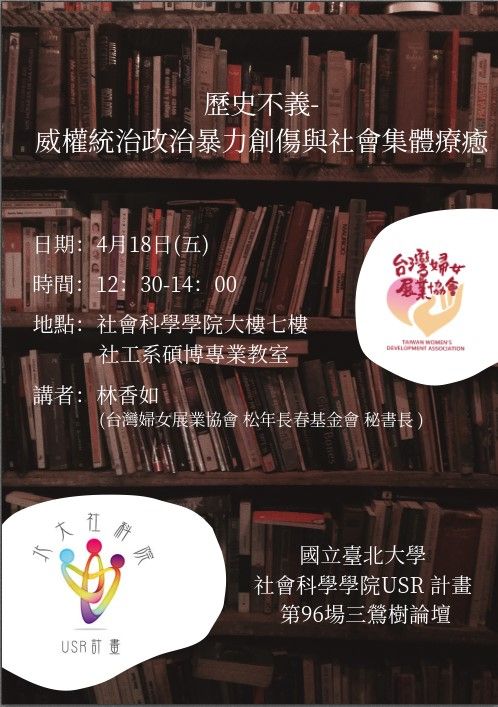

社科院USR第96場三鶯樹論壇於4月21日舉辦「歷史不義──威權統治下的政治暴力創傷與社會集體療癒」演講,特邀長年投入政治暴力創傷陪伴工作的林香如秘書長主講。林秘書長現任台灣婦女展業協會秘書長,曾參與多項社福與創傷照護計畫,具備深厚的實務經驗與敏銳的社會觀察力。活動由本校社工系魏希聖教授主持,現場16位師生全神貫注,專注聽講,而本系長期致力於戰爭性暴力與代間創傷研究的康淑華教授,亦全程參與並和講者進行跨領域對談,為論壇注入更多思維深度。

林秘書長首先引導學生從社群平台上的公開資訊切入,鼓勵以主動搜尋的方式,了解政治受難者及其家庭所需的支持與服務。她進一步闡釋「政治暴力創傷」的意涵,指出乃威權體制下,國家透過司法、警政、軍事等制度性手段,對人民進行系統性壓迫與迫害,所造成的身心創傷;這些創傷不僅影響倖存者個人,更深植於家庭、社區乃至整個世代的集體記憶中,構成尚未終結的歷史。「政治暴力創傷不是過去式,而是現在進行式」,她如是說。

講師進一步介紹由衛福部推動的「政治暴力創傷支持療癒工程」,採用個案管理模式,結合精神醫療、社福資源、長照體系與社區支持網絡,提供受難者全人整合的照護。她指出,創傷的本質在於「斷裂」,而療癒的關鍵則在於「重建信任與連結」;唯有穩定倖存者的生活處境,協助其重新建立人際與社會的信任,療癒才能真正發生。

除制度服務外,林秘書長也分享她與團隊進行「不義遺址」教育與實地踏查的經驗。她們走訪安康接待室、綠島監獄、六張犁墓區等歷史現場,讓參與者親身體驗歷史場域中政治受難者曾面對的情境。老師說道:「當我們站在那些禁閉空間裡,聽不到聲音、看不到時間,身體會不自覺緊繃,那是一種進入歷史的沉浸感,真實感受到他們的無助與痛苦。」這樣的經驗對服務者而言,不只是深層反思,更有助於建立對創傷的敏感度。她強調,創傷知情的服務者需理解個體創傷的歷史性與獨特性,否則再多的制度與資源,亦無法真正提供有效的陪伴。

林秘書長也引用學者周婉窈與彭仁郁的觀點指出,轉型正義不僅是對過去歷史的釐清與平反,更是深化民主與落實人權的當代任務。她呼籲國家長期投入資源,建立跨領域的療癒與陪伴體系,從「真誠聆聽」與「理解創傷特殊性」著手,重建人民對國家的信任。「沒有真相,就沒有和解。」老師也提醒,創傷若未被妥善照顧,將代代相傳,甚至深化為結構性創傷;因此,讓受難者有空間公開敘說經驗,即是一種療癒行動。對政治受難家庭的支持,不能止於歷史補償,更應上升為全民的民主教育與記憶傳承工程。

此外,林秘書長及與會師長也指出,實務現場中,許多第一線工作者亦面臨替代性創傷的風險。長期聆聽受難者描述酷刑與無助經歷,將帶來強烈情緒感染與身心壓力,極易導致職業耗竭。為此,她強調建立專業督導與自我照顧系統之重要性。從歷史創傷走向集體療癒,需要的不只是法律平反與國家賠償,更是一種制度性的照護承諾與文化記憶的重建。透過全人整合的「政治暴力創傷支持療癒工程」,串聯醫療、社福與社區資源,才能逐步回應倖存者與其家庭的真實需求。

本次論壇深化了學術與實務的對話,也讓學生首次正視威權歷史下那些長期被忽視、甚至被迫噤聲的生命故事,進而引發對社會正義與人權實踐的思辨。社科院USR計畫長期關注高齡議題與在地關懷,特別是許多政治受難者及家屬已步入高齡階段,身心照護與記憶傳承成為不可忽視的社會責任。藉由論壇講座與實務連結,培育具有社會敏感度與批判思維的人才,並持續扮演橋接學術與社會的關鍵角色,實踐大學作為公共知識場域的責任,並善盡大學社會責任。

聯絡人:社科院USR 專任助理 施冰冰 分機67224