國立臺北大學社科院USR計畫,為促進長者學習、鼓勵長者透過社群學習老化,於今年邀請美國石氏基金會前執行長石賡,主講「文史學老」系列講座,為北大在地社區的長輩闡述古人的經典作品與故事。石賡執行長深入淺出的演講方式,一直深受長輩歡迎,繼今年四月份的「李白的別樣人生」與「絕代文豪蘇東坡」演講後,再迎來本次的系列講座-「白居易的苦情世界」,本梯次的講座共辦理三場,並有129位社區長者熱情參與聆聽。

第一場主題為《癡情少年白居易》,執行長先以《花非花》一曲,帶領大家進入白居易優美的文辭中,現場長輩憶起熟悉的旋律,不由自主的跟著哼唱起來,緊接著介紹《江南憶》、《問劉十九》、《賦得古原草送別》等作品,讓長輩們嘖嘖稱奇,不斷地跟著朗誦,體悟詩的韻味與背景。石執行長簡明的介紹白居易作品的特性,包括其傳頌度高,主要是因為老嫗能解的特質。另外,白居易的影響力不僅在中國,更是對日韓等文化有極深遠的影響。

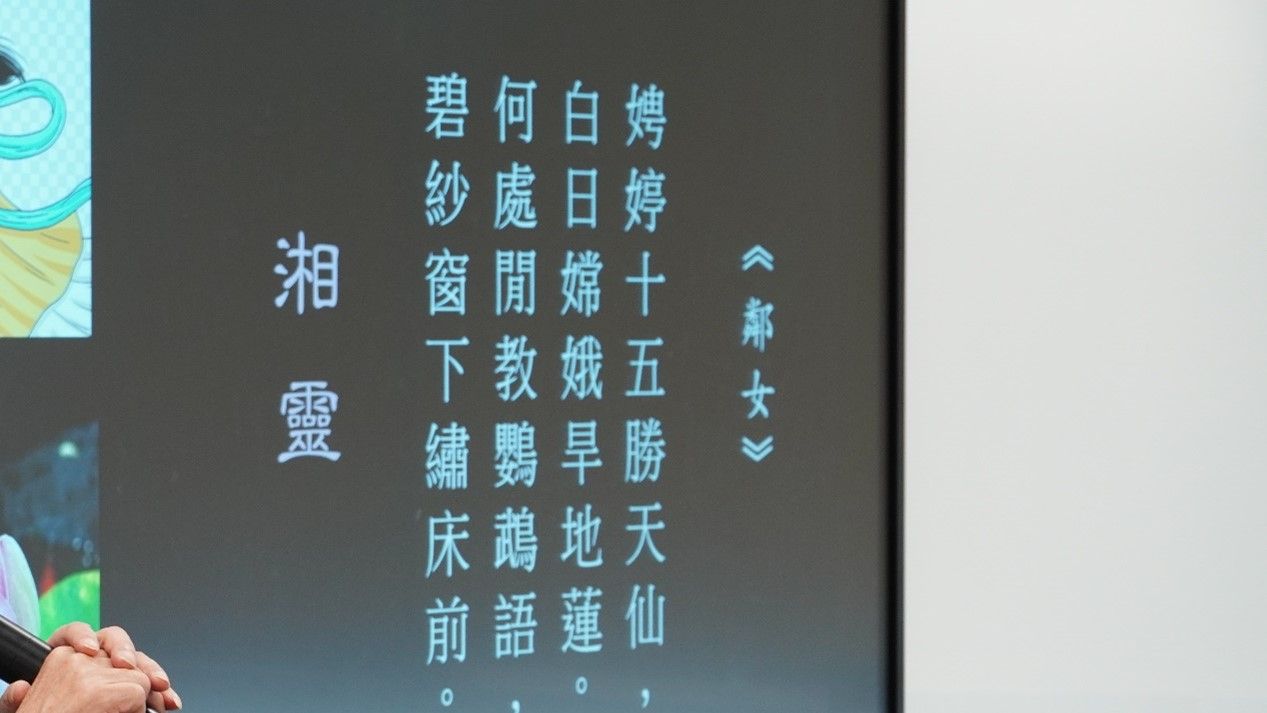

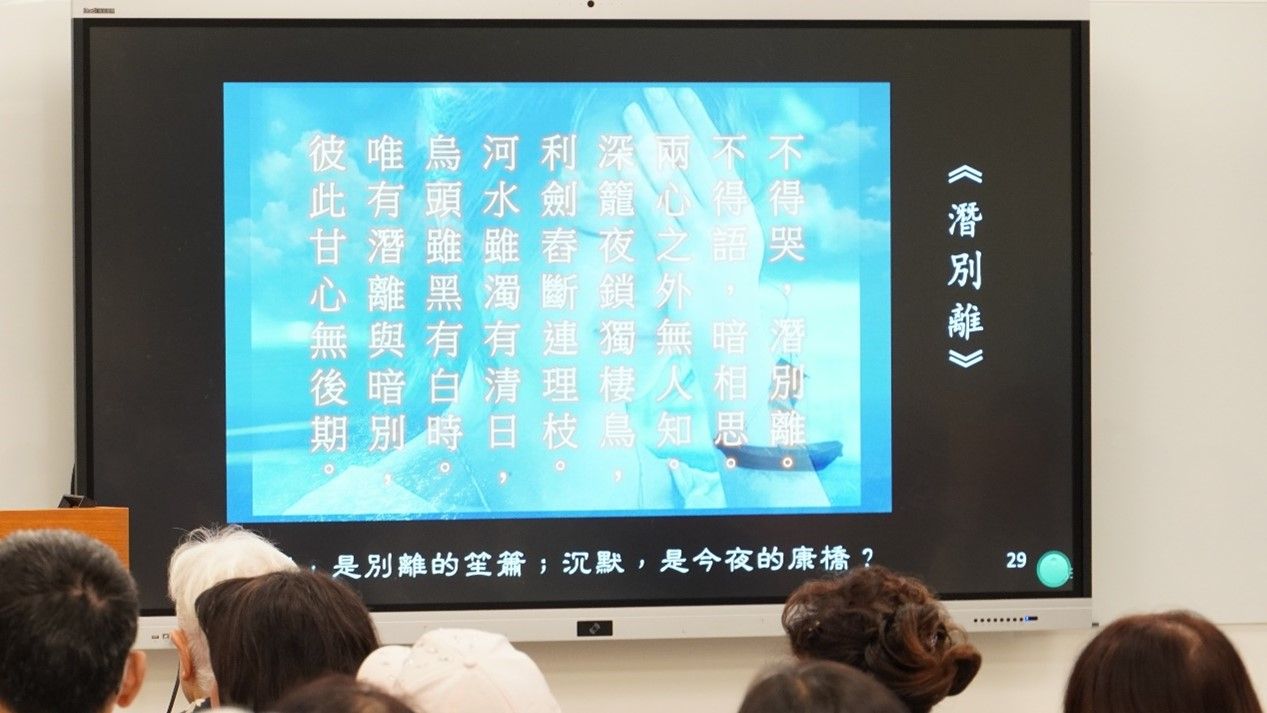

接著進入到講座的主題,白居易的父親—白季庚雖貴為朝廷官員,但白居易的童年並不那麼美好,原因可歸因於白居易的父母為近親結婚,或許是世人譏嫌使然,白居易的母親情緒不穩定,表現出喜怒無常的情緒。然而,偶然間的相遇使白居易的人生產生了巨大的改變,在他14歲的那年,他遇到了一生的摯愛—湘靈,其筆下《鄰女》一詩,述說了愛意。從那時起,白居易的生活似乎注定離不開湘靈,而湘靈也成為白居易筆下的常客。包括,白居易為父守孝,而與湘靈告別的《寄湘靈》等作品。二十餘歲的白居易決心與湘靈成親,為了獲得母親成全進京趕考,甚至奮發到不惜犧牲身體健康,27歲總算金榜題名,所謂「十七人中最少年」,白居易沒有因此而忘記與湘靈的約定,回到家鄉請求母親答應這段婚事,不料母親仍舊否定,甚至要求他倆從此不能見面,白居易寫下《潛別離》。

第二場《為誰譜下長恨歌》,執行長介紹,白居易因政治上的不得志,而多時放意詩酒,作《醉吟先生傳》以自況。在周至縣擔任縣尉時,白居易到仙遊寺馬嵬坡遊歷,在朋友王質夫鼓勵下,他寫了橫掃千古的長篇敘事詩《長恨歌》,表面上書寫唐玄宗與楊貴妃的故事,其實寫的全是對湘靈無盡的思念。「在天願作比翼鳥、在地願為連理枝、天長地久有時盡、此恨綿綿無絕期。」平易近人的用詞下,遺憾、愧疚與思念之情卻溢於言表。

白居易經歷母親以死相逼,不得已之下娶弘農楊氏之女,但婚後白居易仍無法忘懷,因此寫下了千古絕唱《夜雨》思念湘靈。後來因故遭貶江州司馬,在赴任過程竟巧遇漂泊的湘靈父女,白居易寫下《逢舊》,訴說對湘靈的最後懷念「應被傍人怪惆悵,少年離別老相逢」,白居易用一如往常的淡泊的用詞,描寫最真摯與難忘的情感。

第三場《含淚書成琵琶行》,執行長介紹到琵琶行的典故,其中「同是天涯淪落人,相逢何必曾相識」被奉為最有名之句。詩中關於聲音的描寫也有很高藝術水準。白居易被貶江州司馬已兩年,在潯陽江頭送別客人,偶遇一位年少因藝伎紅極一時,年老色衰嫁作商人妻,而今在江口獨守空船的歌女。因兩人生命歷程相似,故白居易有感而發寫下「同是天涯淪落人,相逢何必曾相識」。此詩也通過對歌妓琵琶女高超彈奏技藝和不幸人生經歷的描述,揭露了封建社會官僚腐敗、民生凋敝、人才埋沒等不合理現象,表達了詩人對琵琶女的深切同情,也抒發了詩人對自己無辜被貶的憤懣之情。

三場文史學老的系列講座下來,長者們紛紛感謝執行長的分享,讓大家有機會能從歷史中看見古人的過去,也從中彙整自己的人生歷程。國立臺北大學高齡與社區研究中心主任曾敏傑主任也分享,「嬰兒潮世代出生地人,在過去求學的歷程中建立非常完整文化底蘊,透過本次的學習,更能與文史產生連結,讓長者能有機會再次學習豐富的中華文化。」

藉由今年度文史系列講座的辦理,社科院USR計畫與石賡執行長一同創建《文史交流社》的LINE社群,廣邀有共同興趣的長者加入平台,將來亦能延續文史學習的交流。社群自十月創立已有90人參與,歡迎對文史學習有興趣的長者,透過下方連結加入社群,與共同愛好者一同交流。

點選以下連結或掃描QrCode加入「北大社科院USR✦文史交流社」社群:https://line.me/ti/g2/xmRVzLV8xWBEbmBPenxYI5GwnHwsCZrYWJ0eRQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default