臺灣邁向超高齡速度之快,在世界排名僅次於南韓,而臺灣2022年65歲以上的失智人口已超過30萬人,佔高齡人口7.54%,換言之,65歲以上的老人約每13人即有1位失智者。倘若估算30年後2041年時,臺灣總失智人口將達到79萬人,高齡失智率也將達到10.67%,而且隨著年齡增加,失智風險更高。

有鑑於超高齡社會的到來,以及臺灣失智人口的逐年攀升,臺北大學資工系林道通教授也發展出「畫鐘法」,讓受測者畫出10點10分的時鐘,經由軟體分析,以此判斷受測者的失智程度,讓家屬及醫療院所的人員,能快速瞭解該受測者的失智狀況,並和恩主公醫院合作,一方面進行收案改良,一方面也進行失智症的衛教。

在2023年9月25日(一)下午,林道通教授與社科院USR計畫合作,邀請恩主公醫院精神科主任孫瑜醫師蒞校,前來分享失智症的照護以及預防,讓在場10位學生及41位社區民眾,能深入認識失智症,並且在生活中重視預防之道。

講座一開始,孫醫師先點出「失智症」與「老化」的差異,正常老化只會遺忘部分片段的記憶,但仍會想起,雖然記憶力變差,但判斷力、定向感、理解力、計算能力等認知功能,都能維持穩定,不會有變化。最常見的例子就是烹飪,因為烹飪是一項十分複雜的過程,倘若家人只是單純忘記買菜,但料理的味道並未變差,可能只是老化;但假如家人不僅忘記買菜,甚至連料理的味道都變得不好吃了,那就需要注意是否罹患失智症了。

失智症可分為三大類型,最常見的是退化型佔70%,其次是血管型佔20%,其他因素導致的佔10%。其他因素引起的失智症,起因可能為藥物、營養不良、神經系統感染、腦部腫瘤、酗酒等,這些因素所導致的失智症都有機會康復,而退化型與血管型失智症可能同時存在,即屬混合型。

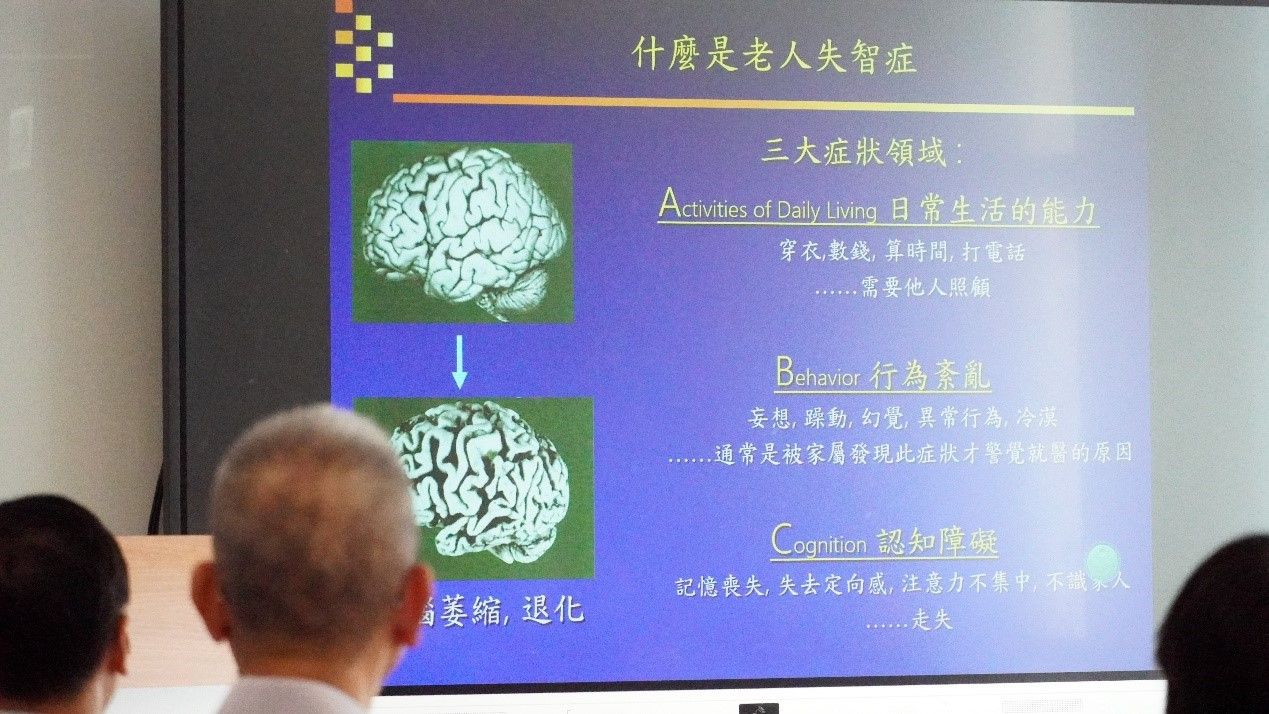

退化型失智症中最常見的是阿茲海默症(Alzheimer`s Disease,AD),佔退化型失智症60%,患者可能會出現三種不同病徵,第一是日常生活能力降低,患者可能不能辨識時間、在夏天穿羽絨衣、不會打電話等;第二是行為紊亂,患者可能出現妄想、躁動、幻覺、冷漠等異常行為,通常家屬遇到這個情形時才警覺到可能罹患失智症;第三是認知障礙,患者會出現注意力不集中、喪失記憶、走失、失去定向感、不認得家人等。

另一項常見的退化型失智症為巴金森症(Parkinson's Disease,PD),與阿茲海默症不同的是,巴金森症是神經退化型疾病,患者會先出現行動不便、走路困難等運動障礙,而阿茲海默症則是先出現認知障礙,不影響患者的運動能力,因此罹患阿茲海默症的病人才會較容易走失。

孫醫師接著分享,失智症可分為三期,在初期時患者仍有自理能力,但可能因健忘、判斷力降低等症狀與家人相處不愉快;中期時患者會出現妄想、幻覺導致家人的照護難度大幅上升;重度時患者就如同嬰兒一樣,只能長期臥床,也是相對容易照顧的時期。

介紹完失智症之後,孫醫師也接著介紹失智症的篩檢方式,也提到現有的量表最大的缺點,在於對於教育程度不高的長輩,無法理解量表的文字意義,而林道通老師研發的畫鐘法正可以彌補這項缺點,因為不同文化和國家,大家在時鐘的理解上完全一樣,也期望畫鐘法能盡早成為主流的失智篩檢方式。現場有聽眾也發問,失智篩檢能夠在發病前進行篩檢嗎?醫師表示現有技術可以在發病前先進行檢驗,判斷是否即將失智,因為失智發病前大腦會開始出現變化,但是因為還沒發病,目前篩檢需要自費。

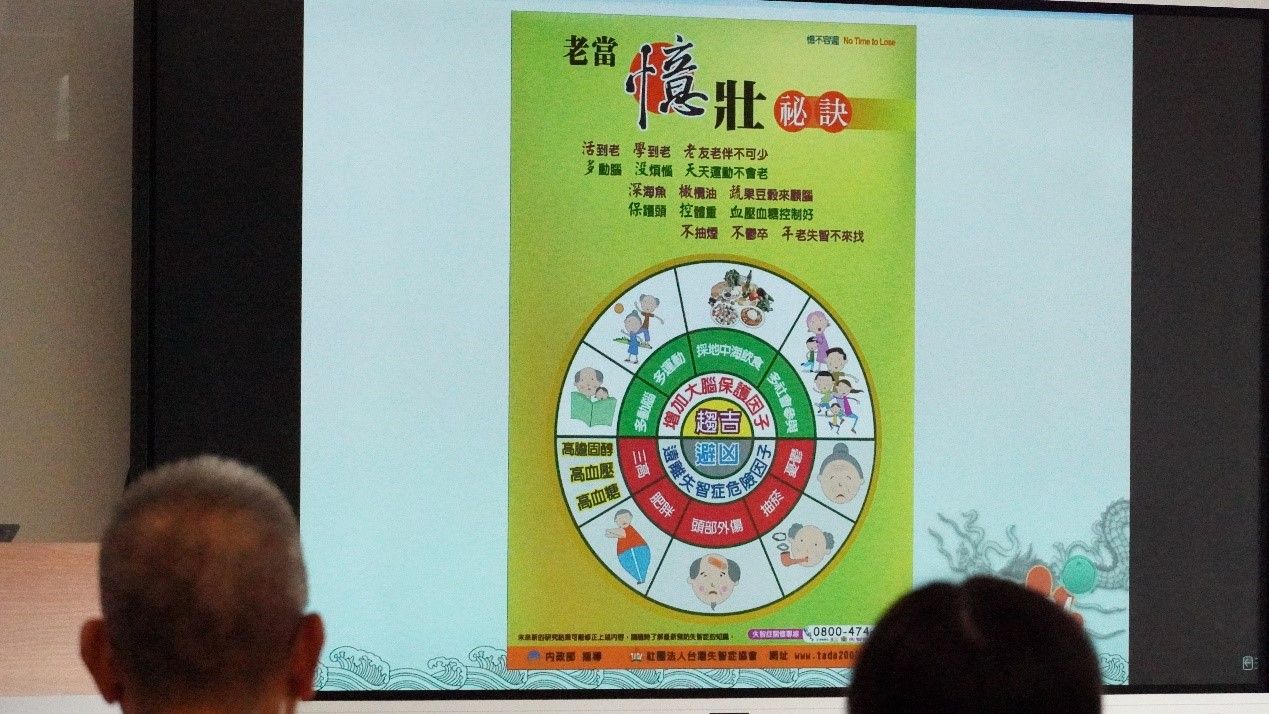

最後,孫醫師也以「趨吉避凶」向觀眾分享如何預防失智。首先是趨吉四法門,「多動腦、多運動、多社會參與、地中海飲食」。因為失智症是大腦退化,因此多動腦、多社會參與可以增加大腦刺激,避免失智;而運動可以代謝大腦中的β蛋白,也能降低失智發生的機會;地中海飲食強調攝取充足的蔬果、豆類、穀物,降低對紅肉等蛋白質的攝取,但進行地中海飲食還是需與醫師討論,以免對身體造成負擔。

再者是避凶五法門,避免「三高、肥胖、頭部外傷、抽菸、憂鬱」,醫師特別提醒,研究指出年紀70歲以上的長輩,BMI要在25-27之間,稍有點肉更能避免失智,過瘦或過胖都會增加失智風險。此外,根據最新的研究指出,長輩若經常做志工等「利益大眾」的活動,可以增加長輩的幸福感,也是文獻上顯示預防失智最有力的方法。

演講結束後,有觀眾詢問低血壓和失智有沒有關聯?另外,家人有失智症,自己是否也會得到失智症?醫師回覆到,失智症與低血壓無關,一般退化型失智症好發於70歲之後的長輩,倘若是50幾歲發病,可能是遺傳型失智症,這樣可能子女的基因中會帶有失智症發病基因,要瞭解自己是否有失智症基因,也可自費做失智篩檢。

另有學生詢問,失智症的初期該去看精神科還是神經科?醫師回覆到,一開始懷疑是失智症的話,可以帶到神經內科由醫師診斷,神經外科是負責腦瘤切除等手術,不負責診斷是否罹患失智症。若病人到中期出現妄想、幻覺等症狀時,會轉移至精神科,由精神科醫師開藥去抑制這些病徵。

也有觀眾詢問,不同的人種罹患失智症的機率是否會不一樣?醫師回覆到,根據研究,無論是甚麼人種(亞洲人、美洲人等),罹患失智症的比率都在8%至10%間,並沒有因為人種的不同而有異。

最後,孫醫師也提到,目前能夠靠藥物控制的只有阿茲海默症,能延緩疾病變成更嚴重,但其他類型的失智症,用藥物控制效果仍不佳,而巴金森症的藥物主要在舒緩運動症狀,讓家人較好照顧。醫師也表示,照護失智患者需要家庭、社會的支持,因為照顧者的壓力非常龐大,在醫學實務上常常看到照護者因壓力過大,而罹患比失智更嚴重的疾病而離世。孫醫師也鼓勵大家能夠選擇趨吉避兇,維持健康的生活,才能遠離失智。

社科院USR計畫關注「高齡及學老」議題,也持續支持在地高齡社群,包括橘子讀書會、劍橋讀書會、耶魯電影社、食物森林、京都愛樂、健康書庫分享會等,這些社群活動都有助於大家學習和用腦。尤其今天演講特別提到「利益大眾」可增加幸福感,並降低失智風險,未來希望培力長者具備服務他人的能力,在老年尋找自身價值同時,也可避免失智,並在參與多元的活動中促進健康。