從南部女大學生命案到近來許多大學生自傷事件,再度引發許多人對整體社會安全網絡的關注。臺北市長柯文哲26日在社會科學學院講座上分享「從城市治理談社會安全網」,強調「關懷弱勢」並非憐憫或施捨,背後更切身的意義是「保護自己」,因為唯有大家都放下冷漠、關心他人,才能避免更多慘案和社會問題。

推動更多人理解「社會安全網」,臺北市社會局主辦系列大專院校專題講座,吸引許多跨系同學參與。柯文哲從臺北市府的存在目的、願景目標和核心價值出發,介紹自己的城市治理策略地圖,其中「社會安全網」就是「強化社會支持」的實際作為,藉由完善的社會安全網,進而打造宜居永續的城市。

「關懷弱勢就是保護自己」,柯文哲坦言,生活在都會區,人們通常不太關懷別人,包括自己也不太認識鄰居。然而無論是經濟、社會弱勢,或是罹患精神疾病、生活適應困難等需要協助者,如果不能得到適當的支持,往往很可能成為社會中的隱藏炸彈,「不拆彈,有一天可能傷害到你。」

他舉例,臺北市2018-19年統計車禍死亡人數增加,經過研究分析,發現和酒駕、吸毒、超速以及無照上路有關,這些看似個人行為,但這些危險駕駛卻成為他人性命的威脅;而探究臺北市火警發生原因,其中高達四成與自焚有關,必須從根源解決這些選擇自焚者所面臨的問題,才能真正維護公共安全。

「最嚴重的疾病是『貧窮』」,柯文哲從醫師角色看社會,有錢人因為吃好、心情好,所以不會生病,但貧窮人很容易陷入病痛、失業、精神疾病、意外事故等連串困境,而人們窮久了,則可能會開始犯罪。理解需要協助者面臨的問題,並從小問題就開始解決,才不會成為大問題。

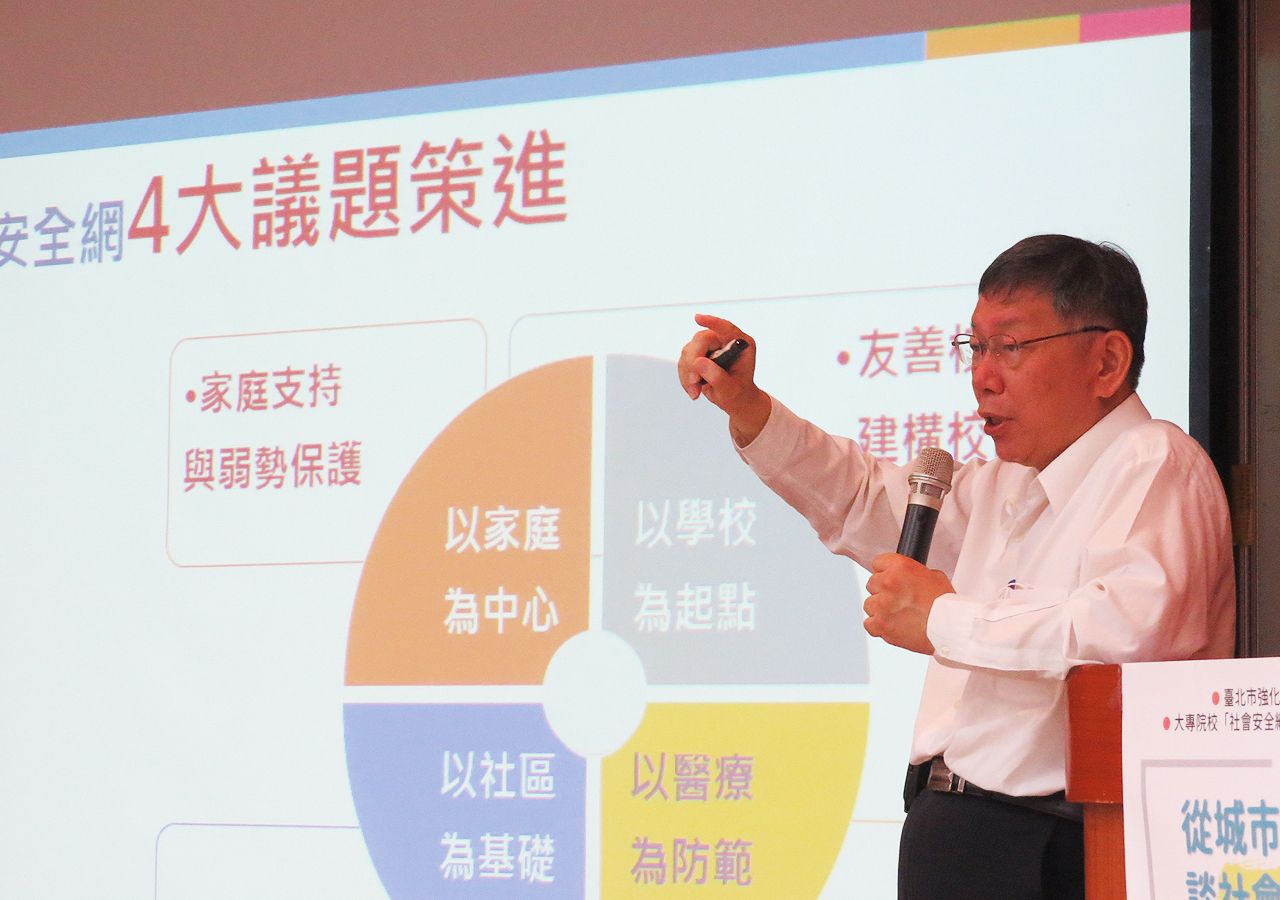

對此,臺北市政府整合原有消防、勞動、衛生、警察、教育、社福機構和民政局體系,除了要求各自發揮原有專業,更要從基層開始就相互橫向合作,建構由基層到區域、市府間三級社會安全網。像是教育局發現的失聯學生,通常源自破碎家庭,單靠學校無力處理,需要相關局處共同介入,才有機會改善;至於區級和府級會議,則能透過更多案例集合,看到整體社會面貌,進而制定全市通案處理規則與各項指標、量表,繼而推出更有效的政策解決。

只是儘管由里政系統開始,已經更積極發現問題並通報解決,但柯文哲坦言,面對許多自我隔離的潛在需求者,仍然還是力有未逮,提醒除了跨局處參與,還需要更友善的社區支持系統,並以家庭為中心,配合學校、醫療體系,才是更完整的社會安全網。

而在安全之下,他更期待整體城市能從彼此容忍、包容,進而共融與共榮,走向共同的未來。「你不關心那些人,可能因為你討厭那些人,先包容他們才能相處,加上有效的國家治理,才能建立『社會安全網』。」

回應柯市長的分享,社工系教授胡中宜認為,臺北市的經驗或許和中央層級些許不同,但整體原則其實和最基本的社會工作理念,也是一走到社工系就能看到的「以人為本、弱勢關懷、全人發展、社會正義」價值一致,肯定更多人都能相互關懷時,整體社會也會更安全。

這場講座吸引許多跨系同學參與並積極互動,面對同學提出關於社子島開發爭議、年輕人臺北居大不易等問題,柯文哲感嘆,理想主義者喊口號很容易,但執政者務實處理問題必須面面兼顧、在理想與現實之間尋找方案。鼓勵同學們提出更好的解決建議,並在進入真實殘酷社會後,盡量維持光明面做到最好。