跟著小小戲偶走入歷史隧道,亦宛然掌中劇團執行長李俊寬14日下午應通識中心邀請出席通識月大師講座,與滿場師生分享「走入西安,一探千年『木藝』修復之術」。不同於一般觀光行程,透過當地文物大師的帶領,引導大家從文物保存與修復的角度,展開前所未有的時光之旅,拉近人們與歷史的距離。

身為布袋戲大師李天祿的第三代,李俊寬扛下傳統文化傳承使命,然而除了傳統表演之外,他也嘗試讓觀眾看到不同面向的偶戲藝術。呼應通識中心大力推動的木藝主題,特別提點留意布袋戲偶的雕刻、以及戲偶本身傳達的文化意涵。

他舉橫跨清末到民國的「木偶之父」江加走為例,因為善於吸收其他藝術家的創作經驗,同時更深入生活,細心觀察學習,因而創作出許多具有開創性、藝術價值也高的作品。尤其許多作品都是為了演出而製作,考量觀眾觀看的角度與操偶師的表演,因此廣受歡迎,還被列入對岸國家級非物質文化遺產。

李俊寬還提到,欣賞戲偶藝術品同時,透過現代科學方法,人們也能從戲偶中一窺工藝歷史演進。像是透過類似外科「切片」方式,可以印證文獻所言戲偶的製作材質,而藉由冷場發射掃描式顯微鏡等工具,可以證明戲偶的頭髮確實使用真人頭髮製作,至於X光或其他光譜儀器,更能幫助後代研究者從戲偶身上顏料推測製作年代。

至於透過操偶師操作戲偶們敘述的故事,更能領人進入時光隧道,甚至回到古代現場,進而探索歷史發展軌跡。

八度前往十三朝古都西安,不滿足只在觀光名勝走馬看花,李俊寬持續探究文物保存與修復,進而成立「大雁人文協會」,去年並和陝西省文物交流協會合作設計文物修復之旅,實際拜訪北五省會館、藍田水路庵、鄂邑區公輸堂、秦始皇帝陵博物院、漢陽陵博物院等遺址,在了解歷史文化之外,再學習各類文物修復理念。

「保護在前,修復在後」,李俊寬介紹,過去認為歷史文物的修復,必須重新恢復原始樣貌,重現世人眼前,然而今日已經出現不同看法,主要會先保護原貌、再考量修復手法。實際修復時,也不一定完全都「修舊如舊」,可能刻意會讓觀眾「遠看一致」但「近看有別」,以比較出原貌和現代手法的差異,進而從中讓人看見更豐富的文化訊息。

以世界著名的兵馬俑而言,原始俑都是彩色俑,但經過時間變化,彩繪層脫落,形成現今大家熟知的灰土色,展場就保留出土的樣貌而不刻意上色。而以目前不對外開放的鄂邑區公輸堂來說,保存內部精緻木作結構同時,修復的外牆上則可以看到似乎是刻意露出的夯土結構。

「除了大雁塔、回民街...也別忘記到當地的市集感受常民生活。」李俊寬鼓勵師生,文化就是生活的方式,以西安來說,當地政府為了整頓市容,從清朝糧倉演變而來,最後一個傳統集市「西倉」隨時可能消失,文化不是只存在博物館和古蹟中,探索市集、體會最真實的庶民生活,更能貼近城市歷史。

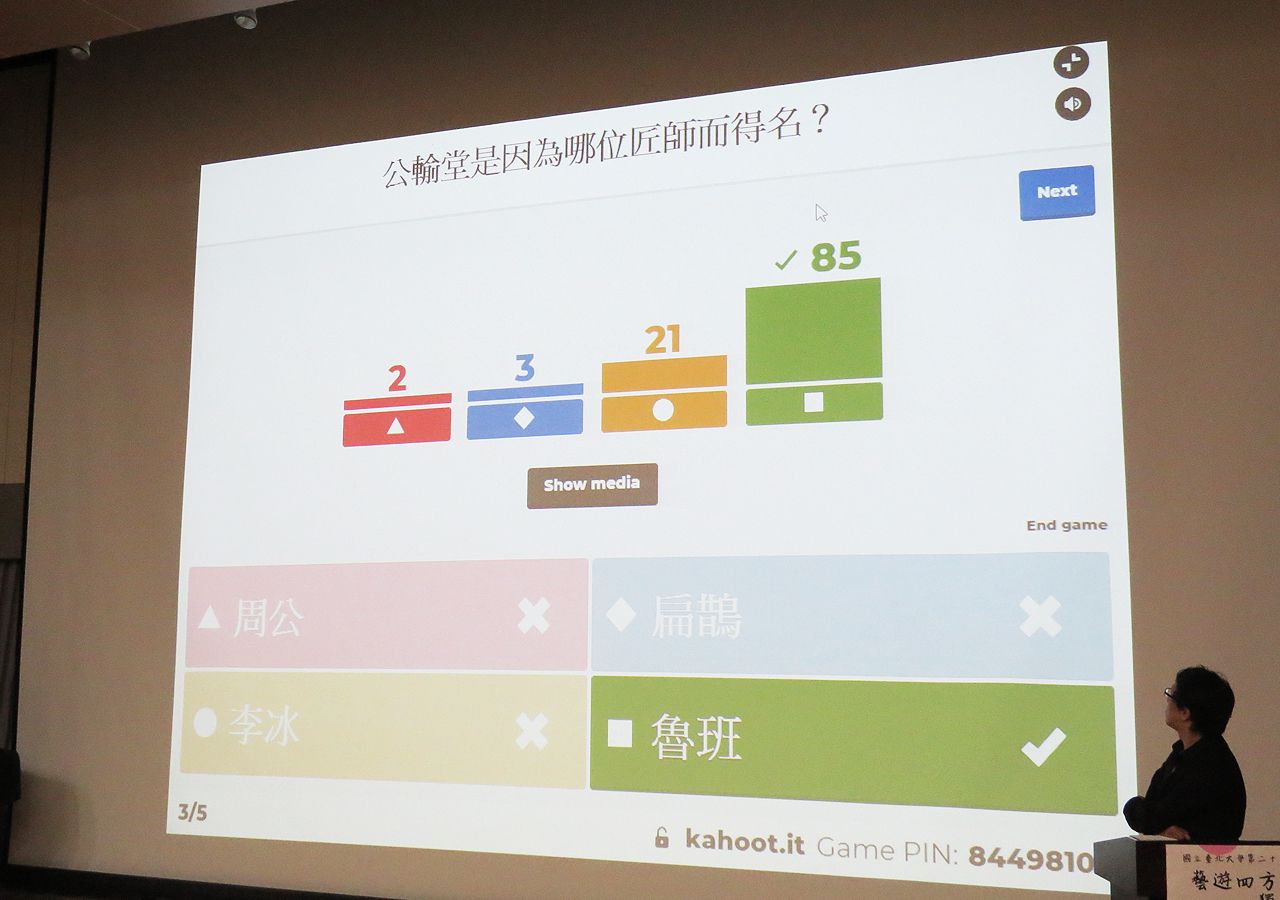

豐富影像與深入淺出的故事分享之外,在《旅讀中國》贊助下,這場講座也設計「Kahoot!」現場互動遊戲,吸引許多師生投入。遊戲冠軍、應外二賴柏宇表示,自己對人類學很有興趣,聆聽李俊寬分享,加深自己對西安的認識,特別是藍田水路庵、公輸堂等蘊含的故事,更帶給自己新的啟發,期盼疫情解封之後能實際走訪。

通識中心主任葉大綱肯定,自己曾經到西安參訪,但透過文物保存與修復層面重新透想像遊歷,確實擴大對歷史文物的認識,相信也能拓寬同學們的視野,帶來多元刺激。