高齡者在退休後面臨身體機能退化、心理支持系統弱化與社交網絡縮減等問題,而這些挑戰常以「身體不適」、「情緒困擾」或「孤獨感」表現出來。富邦人壽贊助國立臺北大學高齡與社區研究中心(簡稱高齡中心),結合任林基金會、社科院USR計畫、北大圖書館與鳶山協會等,合作策劃「靜好時光:身心自在的熟齡四課」系列講座,聚焦在高齡四大議題:身體、情緒、回憶、生活,幫助中高齡者面對老化時的身心理調適。

本次系列課程與任林教育基金會合作,邀請專業心理師來校為中高齡民眾開講與體驗,第一場於5月7日下午,由童佩菁心理師介紹〈身體的聲音:聆聽身體訊號,重新與健康連線〉,該場次採線上與實體同步進行,共吸引實體44人與線上47人共同參與,反應十分熱烈。本系列為USR計畫今年推動的「學老講堂」之一,透過推動熟齡學習、社區連結與高齡者健康促進,幫助現代人瞭解在面對老化時,除了醫療支持,更需要情緒理解與自我修復的能力。

本次「身體的聲音」講師童佩菁心理師,擅長團體工作與心理衛教,因此一開始問現場的學員「你有聽見身體在說話嗎?」引導學員思考自身的身體狀態與日常感受。許多熟齡者經常將慢性不適視為正常老化現象,例如疲勞、睡不好、頭痛或關節痠痛等,久而久之忽略了這些訊號其實是身體在求救。因此從「呼吸冥想」、「身體的語言」、「情緒與壓力」、「身體掃描放鬆」開始,接下來從「呼吸冥想」讓學員練習腹式呼吸,吸氣時腹部微微隆起、吐氣時回縮。童心理師強調,這種呼吸方式能啟動副交感神經,有助減壓、改善睡眠與血氧供應。她並鼓勵學員每日撥出5至10分鐘,專注於自己的呼吸節奏,學習將注意力拉回當下,幫助穩定情緒。

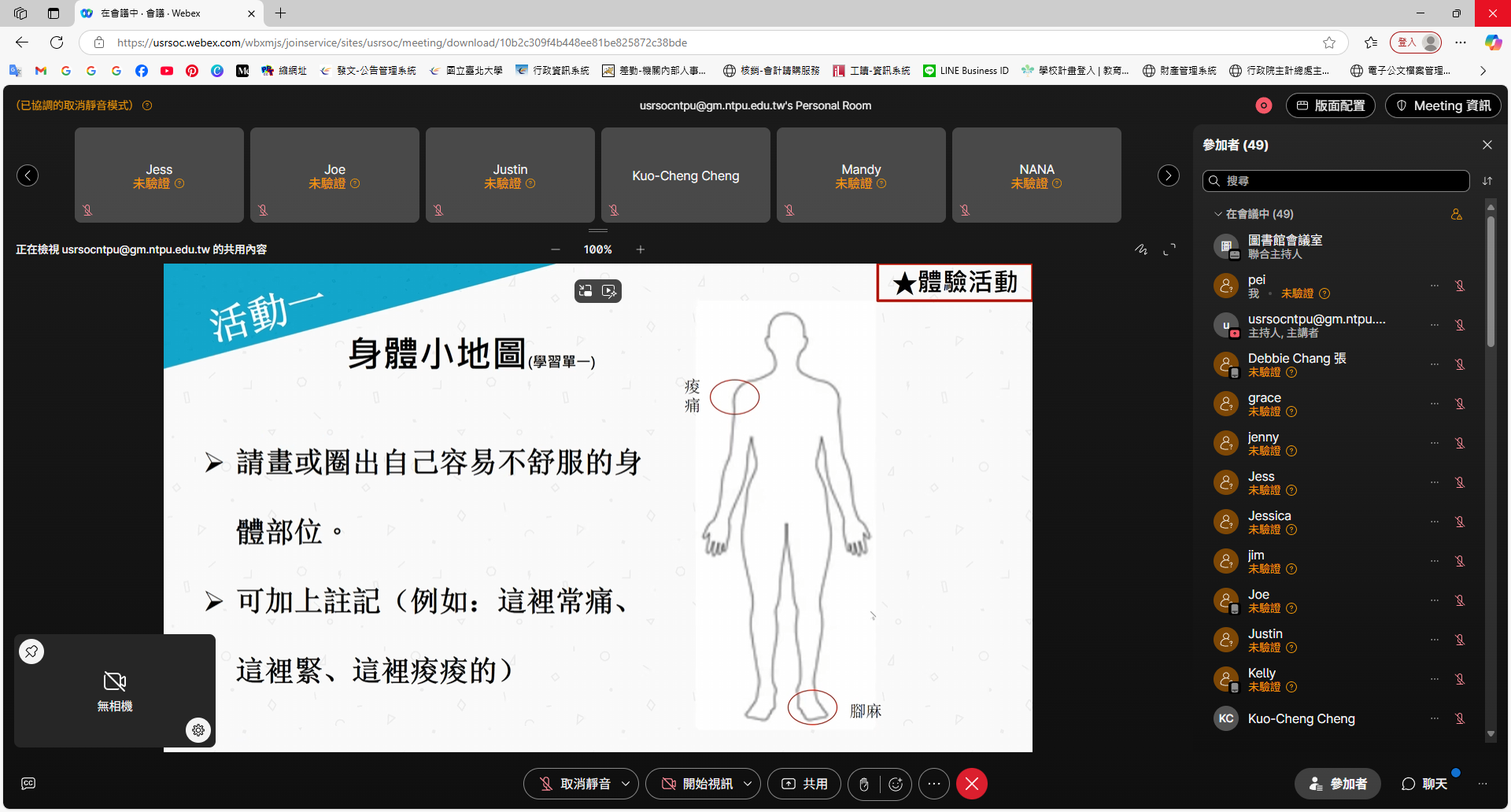

接著進行「身體地圖」活動,讓學員畫出或圈選經常不舒服的身體部位,並寫下具體感受,例如「左肩緊繃」「膝蓋常痠」等。這個過程不僅是反思,也是一種具體化的自我照顧練習,幫助學員建立與身體對話的能力。另外童心理師也分享四項日常覺察與放鬆的技巧:

- 放慢節奏:吃飯、走路、講話都刻意放慢,讓身體有時間「說話」,自己也更容易聽見內在感受。

- 感官練習:如晨起後用五感體驗周遭,例如注意陽光、空氣的溫度或早餐的味道,提升對當下的感知力。

- 身體掃描:每日可在就寢前靜坐,從頭部至腳趾依序感覺各部位是否緊繃、疼痛或放鬆,提升身體意識。

- 溫柔對話:鼓勵學員以朋友的語氣對身體說話,例如「謝謝你今天撐了一整天」,將關注與肯定回到自己身上。

在面對壓力與情緒時,許多人習慣將情緒歸因於他人,卻忽略了界線與責任的自我劃分。童珮菁心理師強調,學會放下對他人過度控制的慣性,是情緒管理的第一步。尤其在親子關係中,隨著孩子長大,長輩們應逐步學習放手,將注意力轉回自身,負起對自己身心狀態的責任。另外面對身體與壓力反應的神經機制,當生活步調快速、情緒緊繃時,交感神經長期活躍會導致心跳加快、血壓升高等症狀。為了緩解這種「備戰狀態」,透過冥想與呼吸練習激活副交感神經,有助放鬆、平衡自律神經系統。

因此心理師帶領學員進行的「身體掃描」練習則是正念技巧的實作,引導學員一一感受身體各部位的狀態,學會覺察緊繃、疼痛、無感等訊號。這不只是放鬆技巧,更是一種與自己和解、重建關係的過程。整堂課透過簡單但有結構的身心實作,協助高齡者學會「與身體做朋友」,從日常小動作中發展出健康習慣。童佩菁最後也鼓勵學員,照顧身體不只是吃藥、看病,更是透過生活裡的一點一滴,培養覺察、接納與照顧的能力。臺北大學高齡中心與任林基金會接下來持續辦理「情緒的溫度」、「回憶的地圖」、「生活的儀式感」三堂課,幫助在地高齡安頓身心,善盡大學社會責任,報名連結 https://user220864.pse.is/7htsjf