社科院USR計畫與通識中心蔡怡玟老師的「都市地理與地方創生」課程結合,邀請日本千葉大學博士生與工學院設計專攻的馮天蔚老師,於10月20日下午一時舉辦工作坊,並開放給社區民眾參與,與修課同學一起共學。此次活動主要分成二個階段,第一階段透過馮老師長期在龍潭三坑參與文化保存與社區營造的經驗,介紹三坑客家聚落現今所面臨文創、觀光與創生之機會與挑戰。第二階段,則是以手作黏土DIY之塑型,進行客家地方元素以及意象之文化轉譯,最後再以3D列印方式,呈現成果。

第一階段,馮老師以長期在龍潭三坑蹲點,並參與文化保存與社區營造之實踐分享為主。三坑(舊名三坑子)於清代因大漢溪水運之便,成為龍潭、楊梅等地的貨物轉運站。日治時期,桃園大圳修築完工後,大漢溪水位驟降,之後又因陸路以及鐵路運輸之開通,與1956年政府於大漢溪上游興建石門水庫後,該地之水運已不復存在。本活動一開始,馮老師便以三坑過去之發展,從地理環境再到歷史發展之時空變遷,介紹給大家認識。

接著,馮老師又以三坑過去因「水」而居的生活與文化,逐一盤點,讓大家瞭解過去這裡因「水」而興,又因「水」而落的時空變遷。例如:水圳、梯田、水田、水井、米輪、黑白洗等。其中,黑白洗是早期居民晨昏洗衣之據點,與其日常生活社交之空間,是當地非常值得保存的生活地景之一。接著,馮老師論及三坑客家聚落現今所面臨觀光、文創與地方創生之機會與挑戰,同時也將地方創生之概念加以說明。過程中,馮老師更告訴大家「該如何實踐」,強調將想法落實於實際行動的重要性。此外,老師也提及文化轉譯之要義,應該是要進入真實生活中,也才能為大眾所理解。而三坑過去,因「水」路而形成的生活地景與文化,應該可以更以貼近常民生活之方式予以保存,並以此型塑當地的空間美學。

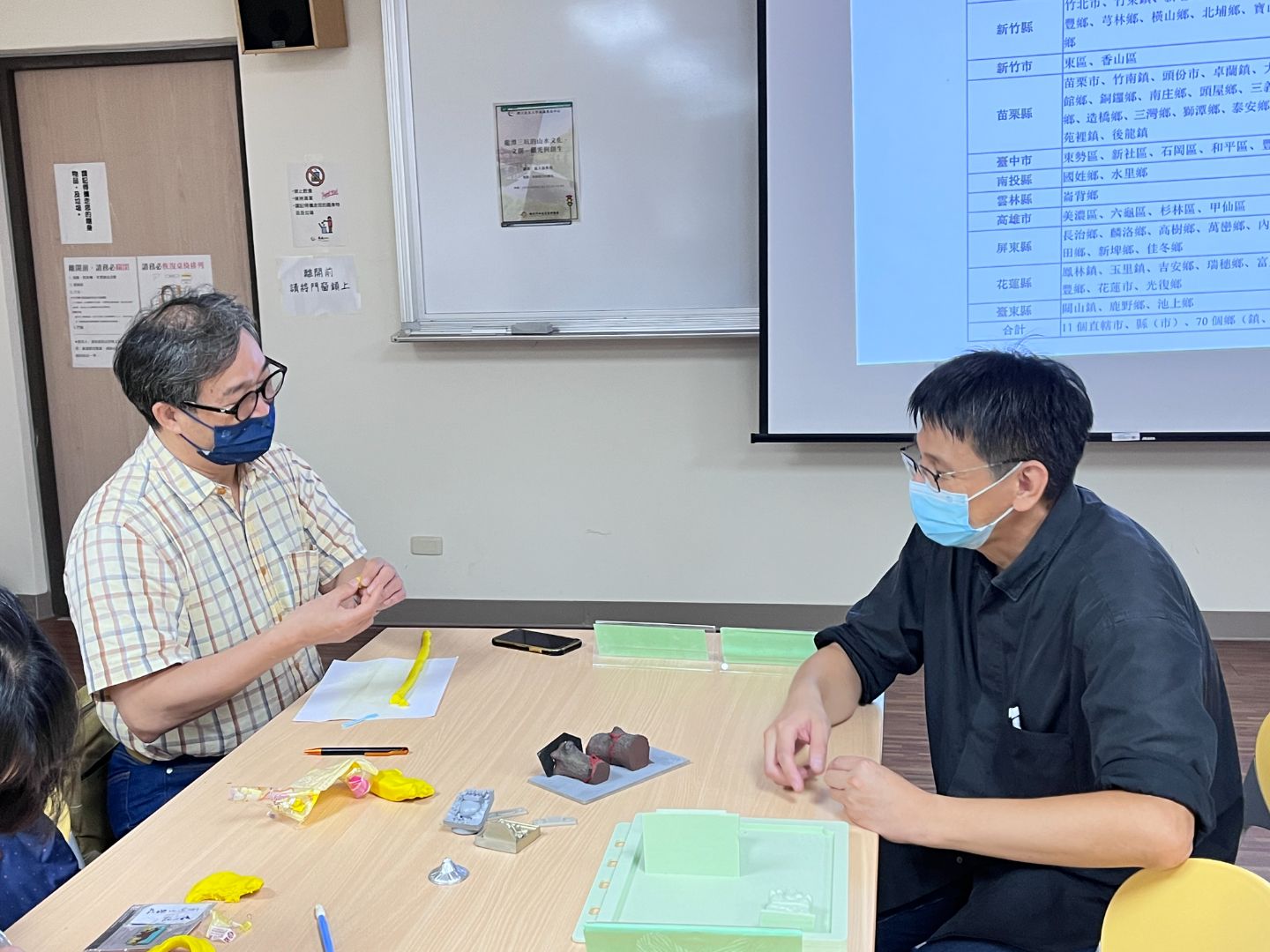

在第二階段中,馮老師展示之前在三坑聚落進行田野調查時,運用3D掃描,所印製出具有文化保存意涵之3D成品(如廟前龍柱、洗衣棒、洗衣板、石臼、義民祭典之豬公、米輪等)。接著,馮老師便請大家創意發想,思考有關「客家」文化之地方元素(如實景、實物或符號象徵等),並以粘土塑型,探索客家文化與其轉譯之實作。過程中,馮老師更是與社區民眾交流,侃侃而談。

最後就在社區民眾與同學們發揮創意,進行客家文化轉譯之3D列印成品塑型中,以及思考如何以最貼近常民生活之方式,來探索文化轉譯、文創與地方創生的過程中,結束愉快的星期五下午的課程。