臺北大學食物森林是全臺第一個在大學校園內的食物森林,由歷史系辛法春老師邀請在地長者與課程學生共同種植,並一起維護的教學實驗農地,每學期約維持有50至60位學生,以及30至40位的在地長者參與,大家在課堂中學習食農的在地食材、風土飲食、永續經營的理念,課後並相約一起至食物森林,相互協力做厚土培養與花草植物的栽種,結合了食農教育與世代教育的理念。

為了讓食物森林可以井然有序,便發展出跨越三個世代的志工群,可說是世代對話、青銀共學的最佳平台。每當年輕同學或社區長者分享完新的創意,教室裡便響起如雷的掌聲,發自内心的世代相互認同、鼓勵,著實令人動容,而這也是辛法春老師推動青銀共耕的初衷,更是與社科院USR計畫推動青銀共學、世代共融的理念一致。

由於學期結束後學生來來去去,因此食物森林的經營需要仰賴在地長者自發性的投入與維護,而長者們也時常在LINE群組中分享種植心得、植物成長狀況等,並各自認領自己可以前來澆水、照顧植物的時段,齊心協力照顧植物。沒有這些熱心長者志工的認養和投入,食物森林就無法順利度過寒暑假的缺乏照料,因此也需要為高齡志工們進行培力,凝聚團體運作的共識。

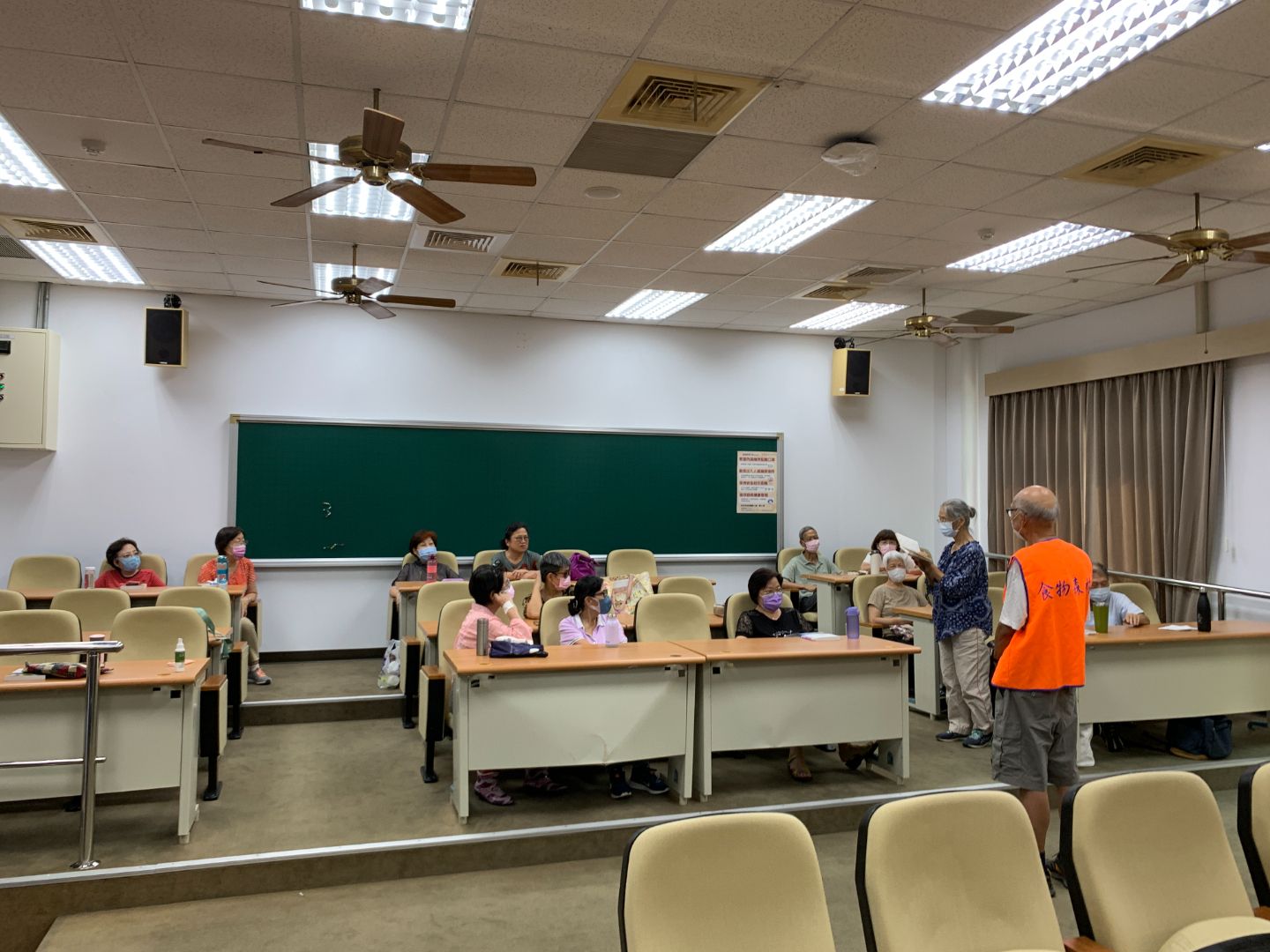

在9月19日下午,便召開了食物森林的志工會議。會中由沙榮貴班長主持,並有周阿清與莊進陸提供協助。沙班長先詢問各位長輩餐桌上常出現的菜餚有哪些,希望可以提供種植食物森林的靈感來源,在眾人集思廣益下,想到13項不同的植物,如番茄、高麗菜、大白菜、地瓜葉、波菜、萵苣、芭樂、玉米、香蕉、南瓜、香菜、九層塔、蕪菁等。

而長輩們也互相分享了那些植物比較好栽種,那些植物較容易受到病蟲害;針對容易受到病蟲害的植物,也會討論能透過甚麼有機、天然的方式去除病蟲害,以維持食物森林天然的樣態。例如高麗菜、大白菜等十字花科植物非常容易被蟲蛀,即使透過天然的方式防蟲害,仍無法有效根治蟲害的問題,因此也討論以種植比較不容易受到蟲蛀的植物為主。

長輩們也討論到目前食物森林容易有雜草,可以在土壤上方鋪上曬乾的乾草,這樣不管是下雨或澆水,都可以避免雜草孳生,和植物們搶奪養分,此外即便有雜草長出來,也因為有乾草擋住土壤,可以避免雜草紮根於土壤中。此外直接把雜草從乾草上拿起來即可,清除雜草也更加方便。

食物森林在長輩自發性的開會與照料下,逐漸成長茁壯,這些長輩志工也在未來的課程上將擔任銀髮助教,教導課程學生如何厚土、種植、培育等農業知識,促進青銀互動,讓學生與長者能夠在教室和食物森林中認識、瞭解彼此,達成青銀共融之目的。社科院USR計畫今年不僅是服務長者,更強調對於長者的培力,鼓勵大家不是被動接受服務,而更應該主動參與,發揮自我優勢、關心學生、照料食物森林,甚至貢獻社區與大學,這些動能也逐漸在增長當中。