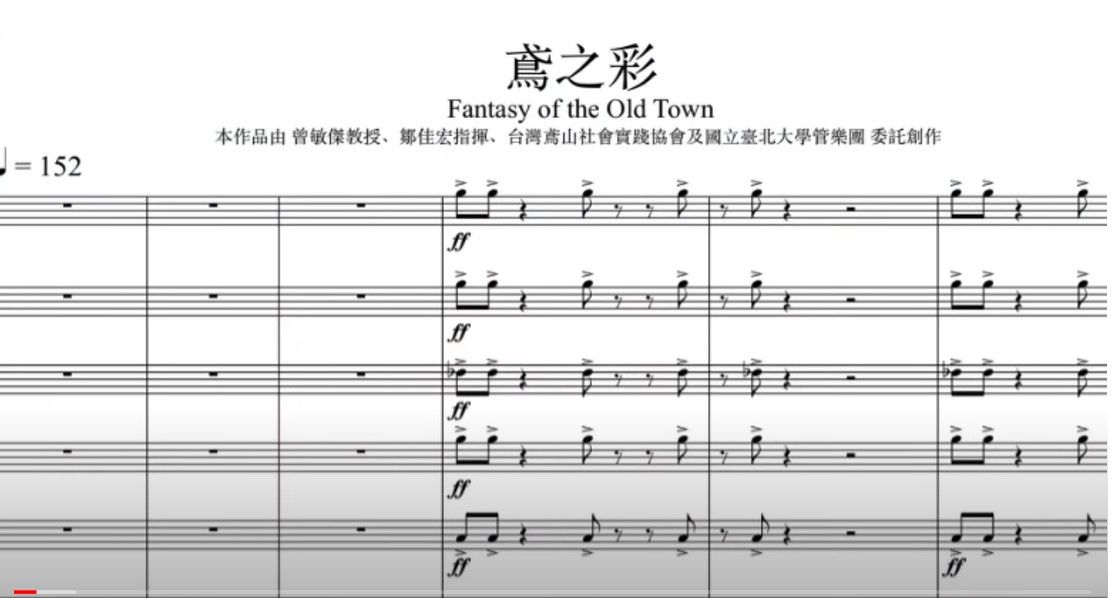

第五屆北大管樂節甫落幕,管樂團指揮鄒佳宏老師為使『鳶之彩』留下更完整的紀錄,特別製作導聆影片,讓此深具意義的首支在地創作樂曲,能留下更豐富的歷史與音樂對話,並深入地介紹作曲家卓綺柔的創作理念,以音樂符號、旋律、樂器、節奏,來反映三峽的歷史演進與族群多元。臺北大學於三峽建校已二十餘年,而社科院USR計畫五年來推動大學與在地共融,用藝術連結在地,讓兼容並蓄的音樂,創造三峽族群融合的願景,而《鳶之彩》正是這項精神的寫照,透過導聆將穿越三峽的前世今生(影片連結https://youtu.be/054GWIxvrFI)

19世紀全世界開始興起民謠採集風,讓人類能在民謠中找到歷史的軌跡,以及文化的風貌。然而三峽經歷這麼多族群更迭,卻少有民謠留下紀錄。社科院USR在鄒佳宏老師的規劃之下,結合台灣鳶山社會實踐協會,獲得協會張志光常務理事的贊助,委請卓綺柔創作《鳶之彩》,即盼望喚起與再造北大與三峽的文化情感。

第五屆北大管樂節結束後,收到許多迴響,許多民眾聽了鳶之彩後,只覺得好聽,卻不太理解曲目所代表的意涵。因此在導聆影片中,鄒佳宏老師特別提到《鳶之彩》要從三個段落來解析---

一、衝突: 音與節奏的打架、安魂曲、時代巨輪

以不協調的『魔鬼音程』創造不舒服的感覺,再加上原住民的節奏感、客家人的和聲,在紛擾中漸漸走向安魂曲,以紀念死傷仇恨慢慢逝去,並讓安魂曲撫慰人心。接下來以管樂點狀式的節奏交移,以點狀式迷幻的音樂,象徵時光隧道帶領聽眾推移到現代的臺北大學城。

二、大學城: 精神抖擻大學城、北大校歌、日本軍歌、大學城

社科院USR計畫致力於推動大學城,此曲中段以明亮活潑的曲調,巧妙置入北大校歌,並將原來民謠風格轉為豐富的史詩感。然而北大校園曾是隆恩埔戰役的古戰場,歷史上日治時期曾有軍歌《三角湧進行曲》,因此也以鐵琴的方式穿插其中,最後再拉回到光明朝氣的大學城。

三、大鳶:和平紀念鐘、鳶山之歌、老街風景、大學城、鳶山之歌

承接前段的歷史意涵,最終的盼望為『族群共融』的理想,使三峽能如大鳶展翅上騰。因此透過大小鐘聲互相交錯,隱喻鳶山上的和平紀念鐘,再帶入「鳶山之歌」,以懷古幽思旋律代表鳶山協會承先啟後、兼容並蓄的目標。同時三峽也有不能錯過的清水祖師廟及三峽老街,最後更以國樂元素為整曲畫龍點睛,在老街熱鬧的節慶氣氛中結束。

計畫主持人曾敏傑表示,USR計畫推動五年來,已逐漸獲得在地社區的熱烈響應,例如北大童話節已是桃子腳中小學社會科討論的地方指標活動,而這次促成創作《鳶之彩》,是為了帶出台北大學在三峽歷史脈絡中的重要性,他已經可以預見有一天,《鳶之彩》將在台北大學的重要節慶中被熱烈期待;而越來越多的在地中小學也將會用音樂學歷史,讓三峽的孩子知道,最能代表三峽的音樂曲目就是《鳶之彩》,而以身為三峽人為榮。