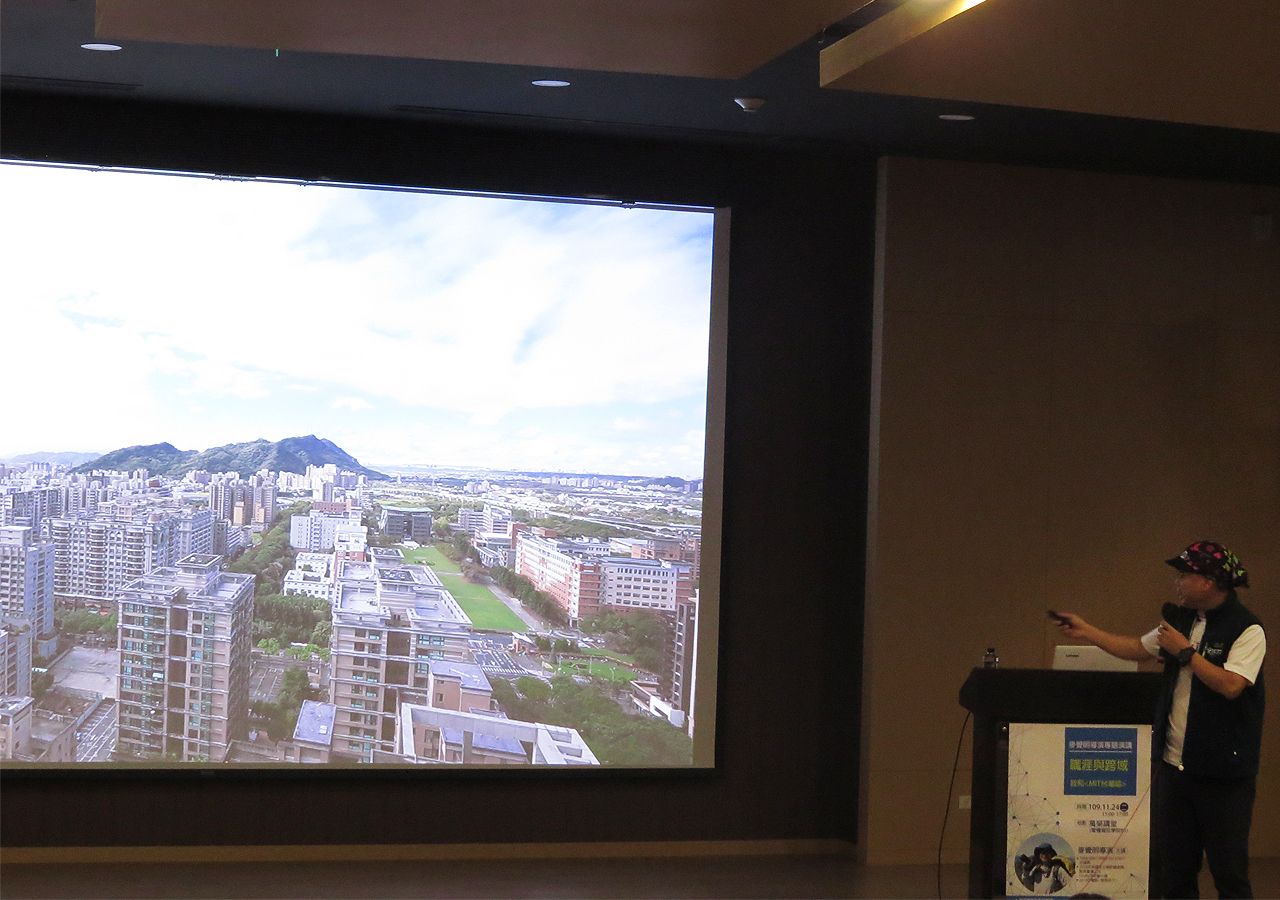

「這是哪裡呢?這座山是什麼山呢?」從大家最熟悉的臺北大學特區鳥瞰照片出發,帶領大家關注周邊生活環境和歷史、產業發展,長期影像工作訓練出來對周遭環境的敏銳度,導演、也是臺北大學鄰居麥覺明24日到校演講,除了影像工作,他也大方和聽眾分享自己的人生經驗,鼓勵大家持續不斷學習,自然能不斷成長。

麥覺明此行應社科院USR計畫與歷史系邀請,除了在校學生之外,也號召橘子讀書會等社區長者同場聆聽。難得有機會到校園內和年輕學子一起聽講,許多長輩不僅專注聆聽、仔細觀看影片,對導演提出各項問題也都熱烈反應,特別聽到「有獎品」的時候,更爭相踴躍搶答。

「我家就住在臺北大學正門口,走路到學校五分鐘...」長時間到各地拍攝外景,麥覺明形容自己到學校就像回家一樣。只是不同於離家者歸鄉的陌生感,即使經年都在外工作,但無論是鳶山、大漢溪的自然景觀和生物,或是產業等人文史地都如數家珍,讓台下跨世代聽眾都佩服不已。

回顧自己踏上影像紀錄之路,麥覺明歸納,一切都和「轉」有關。原來他的史地成績一直不錯,尤其特別喜歡地理,但為了符合社會期待選考自然組而落榜,只能先當兵再重考大學。「這時我決定要『轉組』」,轉入社會組後,他順利考上實踐會計系,並加入登山社,奠定後來進入影視圈製作行腳節目的基礎。

「人生最重要的就是要找到興趣和強項,也就是要知道你的能力在哪裡?」面對大學生,麥覺明提醒,一定要多方探索,而不是一直在同樣的困境打轉。大學參加社團不僅快樂,更沒想到那段時期累積的各種登山訓練,後來竟然成為自己的工作。

事實上,會計系畢業的麥覺明並沒有一開始就捨棄本行,他先進入會計師事務所,但因為太喜歡登山,因而辭職參加一整年世界遠征隊訓練,挑戰第一高峰珠穆朗瑪峰。只可惜最終攻頂的八百公尺,因為氧氣瓶被偷而只能遠望目標放棄,但他也從中體悟「上山容易下山難」,人生在高峰的時候要選擇下台往往不容易,但如今回想,如果硬是堅持不靠氧氣瓶往前衝,也許反而引發悲劇。

從聖母峰回來,麥覺明再度回到財務本業,卻在意外機會下獲邀進入衛視中文台《臺灣探險隊》節目團隊。他解釋,其實自己過去完全沒有傳播相關背景,進入團隊也只是協助戶外拍攝企劃和相關行政預備,然而因為和興趣結合,因此毅然「轉行」,並在全心投入下逐漸「轉運」,成為獲獎常勝軍,去年從電視轉入電影製作,也獲得票房肯定。

「沒有會不會的問題,只有做不做的問題。」麥覺明說,自己從喜歡登山到跨入學習製作節目,年過半百還學習電影拍攝、行銷宣傳等連串過去沒有經驗的事,「就看你要不要學?」很多人看了他拍攝的各種紀錄,好奇問他難不難?「最難的就是踏出第一步,但只要踏出去,很簡單,就是一條路,走就對了!」

2002年開始製作《MIT臺灣誌》,即將邁入廿年,麥覺明和團隊歷經各式各樣的困境,但也看遍臺灣包羅萬象的美景和人文風光,並為臺灣留下許多珍貴的影像紀錄。他透露,節目十週年時的「中央山脈大縱走」創下許多紀錄,預告廿年特別企劃將從三貂角海邊出發,一路攀爬到雪山山脈,沿途要帶大家看見森林、湖泊和動植物以及四季變化。「盡量在我還能走的階段,要將這些都記錄下來。」

出席參與這場講座,校長李承嘉表示,麥導演一路的跨越,正是未來教育的目標,他也期待無論是大學生或社區長者,都能從麥導演分享中,開始嘗試改變過往的學習方式。看到滿場青銀世代齊聚,聆聽「鄰居」分享,更鼓勵社區民眾可以更多進入校園,和年輕世代共同學習。

麥覺明長期從事影音紀錄相關工作,曾多次獲頒金鐘獎,2018以作品《點亮臺灣之光Firefly 飛吧!螢火蟲》榮獲美國休士頓影展金獎,最新作品則是2019年發表的《黑熊來了》。應社科院USR計畫和歷史系邀請,他12月29日也將再度到校,親自導覽自己的最新作品。