隨著台灣超高齡化社會來臨,壽命延長、慢性病與獨居現象增加,心理健康問題逐漸浮上檯面。根據衛福部111年老人狀況調查,全台灣長者每6位就會有1位陷入憂鬱,在快速老化的社會趨勢中,長輩的心理健康也應被重視。對於這樣的趨勢,社科院USR計畫結合圖書館、高齡中心與鳶山協會,邀請任林教育基金會合作辦理「靜好時光:身心自在的熟齡四課」系列,關注中高齡者的心理需求,以幫助中長輩們能夠有韌性的面對老化。於5月21日下午在北大圖書館六樓辦理「靜好時光第三課:回憶的地圖-整理人生故事,從過去汲取內在力量」;當天計有現場47位,以及線上44位,共計91位北大師生、社區居民共同參與,反映出社區長者對身心靈課程的高度需求與期待。

本次講座由任林教育基金會諮商心理師高紹芬主講。高紹芬老師具有臺大農藝系及東吳大學心理碩士背景,曾任職於診所、大專院校與基金會,擅長情緒經驗導向心理工作。她指出,熟齡者在面對失落與身體變化時,若能將回憶整理成生命故事,有助於重建自我價值與生命意義。她表示,人生經驗猶如生命樹的枝葉,透過書寫與分享,我們能重新看見過去的力量。由於本系列講座線上人數維持在40-60位,因此當天高紹芬心理師特別設計了一些與線上學員互動的橋段,也發現許多新的故事與回應。

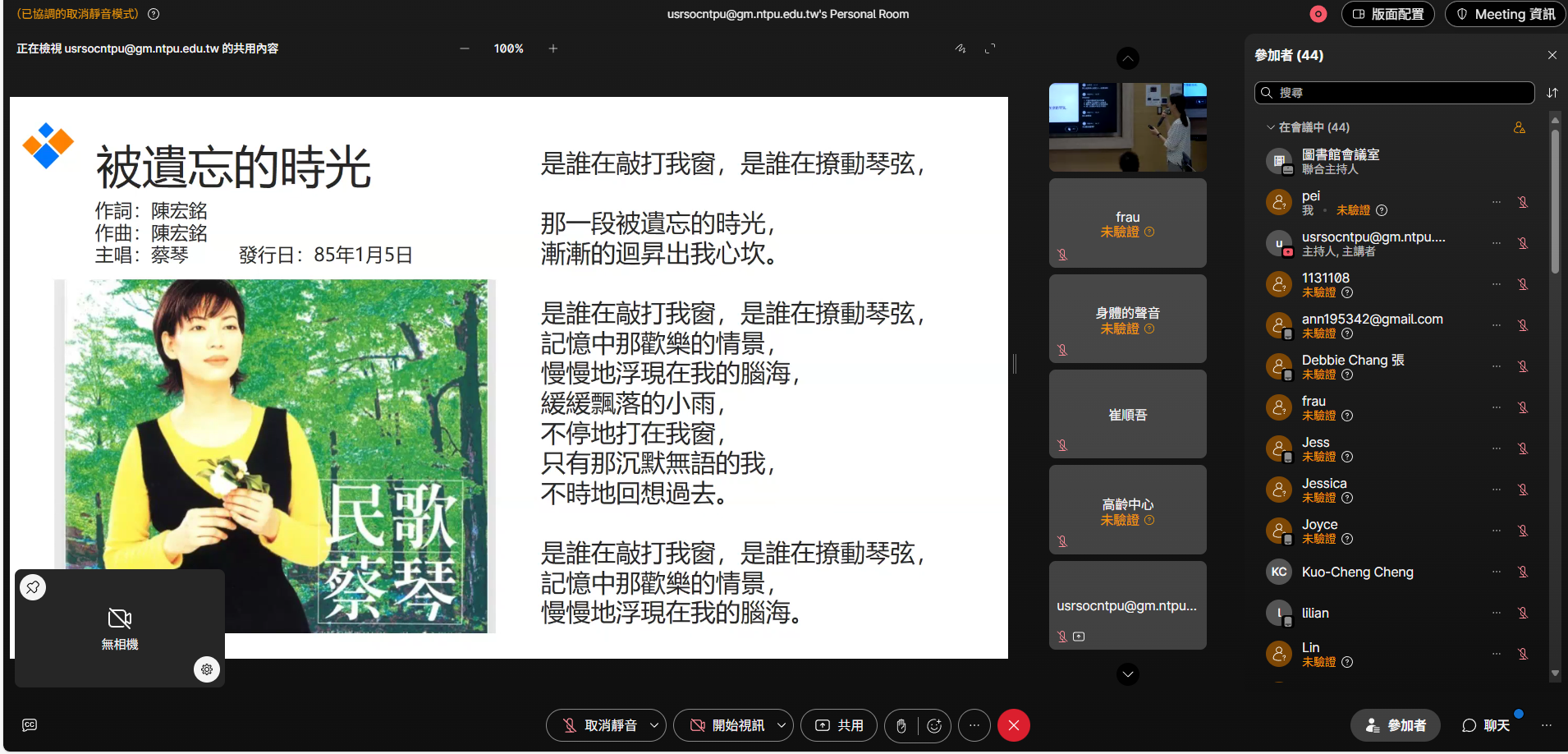

高紹芬首先以蔡琴〈被遺忘的時光〉帶領學員進入「時光隧道」,幫助大家回憶過往,她也引用Erikson「生命發展階段與任務」,指出65歲以上的老年階段,心理社會危機為「統整vs絕望」,如果可以克服這個難關,就能靈性昇華到「智慧」的階段;並且這個階段也需要「持續成長」來對抗老年,並且要讓自己「被需要」,例如擔任義工找到價值。因此在課堂的穿插中,USR計畫主持人曾敏傑也鼓勵現場及線上學員,可以透過閱讀《學老誌》持續成長,指出該雜誌目前已發行到第七期,累計近100篇的學老好文,是送給台灣超高齡社會的一份禮物。

接下來也讓現場與線上的朋友們,投票選出江蕙〈落雨聲〉一同聆賞,從歌詞中以「落雨聲」為引,描繪出異鄉遊子的孤單與對故鄉的思念,而歌詞中「你若欲有孝序大,毋免等好額,世間有阿母惜的囡仔上好命」,則提醒人們要及時行孝,不要等到成功後才想接母親同住,因為「阿母啊 已經無佇遐」。也反映了北大特區許多高齡女性獨居的現況,很多子女在國外工作不在身邊,但心中還是有被關懷的需要。

從聽覺開啟回憶後,接下來講師以視覺開啟,以舊時的報紙、老單車、柴油公車等照片,並且回想氣味與童年食物等感官記憶,協助學員找回塵封的生活片段。老師以小組方式帶領學員討論,氣氛相當熱絡。許多學員分享想到以前搭柴油公車的氣味相當不舒服,還會想吐;也有學員看到笨重的老單車,分享到過去騎車摔在田埂裡的回憶。高老師也問到湯圓、粽子的回憶,引發學員分享南部粽的滋味,以及媽媽煮湯圓的回憶;連線上學員也紛紛呼應「榻榻米的氣味」、「蒸饅頭的香味」,從歌曲、照片、嗅覺,常常能喚起被遺忘的記憶,這些感受有助於進一步進行生命回顧與書寫。

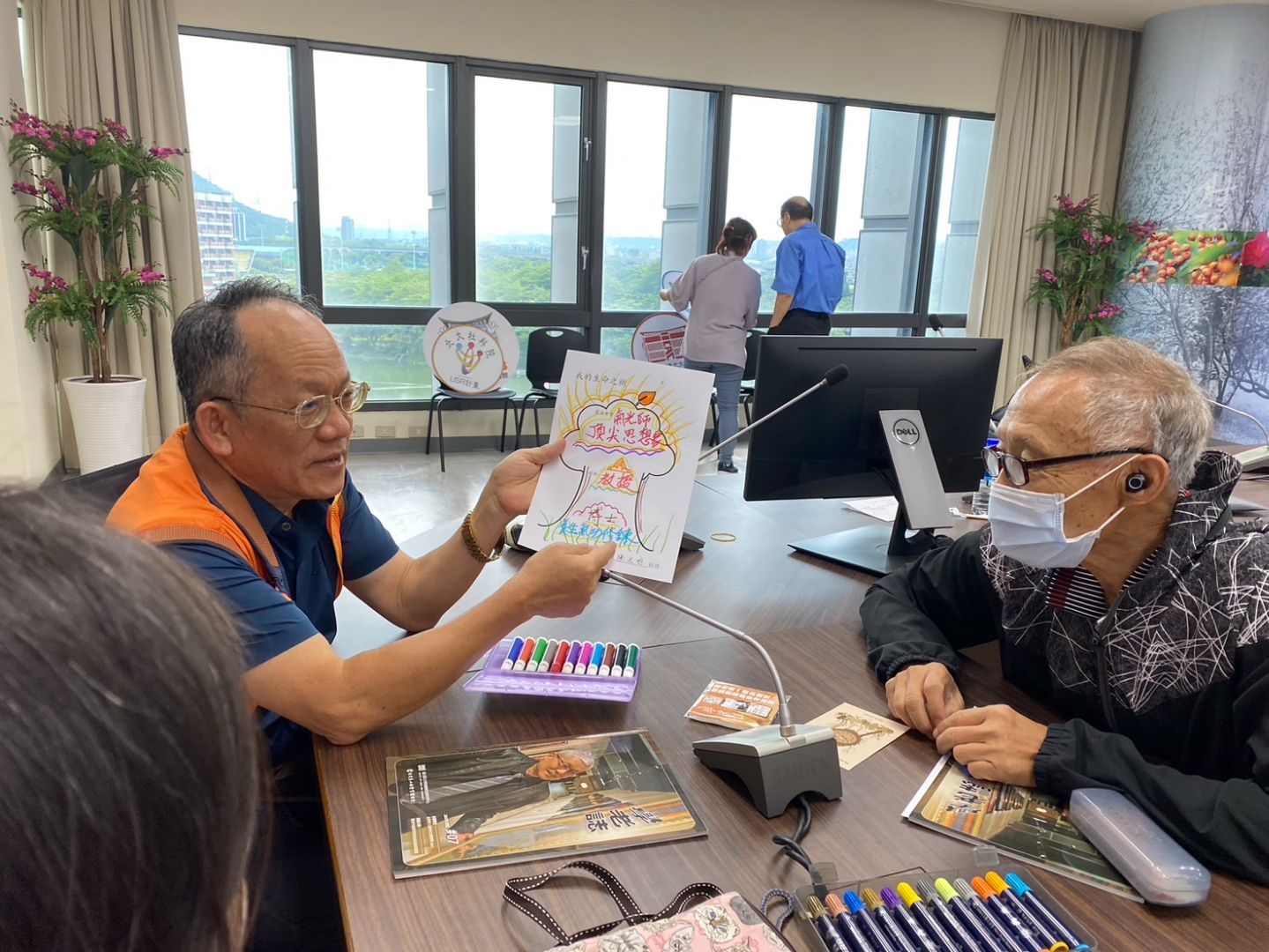

從聽覺-老歌、視覺-老照片、嗅覺-食物找到回憶後,高老師帶領學員動手創作「我的生命之樹」,從「樹幹」標記人生重要角色(如母親、教師、職人),延伸至「葉與果實」記錄成就與個人特質,再深入「根部」書寫支持自己走過難關的人與事。講師特別提醒,不同顏色與線條可以自由代表感受,「每一棵生命之樹都不一樣,因為每個人走過的路都很獨特。」這些片段串連起來,就成了屬於自己的「記憶地圖」。老師指出,記憶不只是一種回顧,更是未來的養分。在課堂最後,學員還寫下給一年後自己的明信片,並完成象徵未來希望的「芽」的描繪。她表示,這樣的儀式不只是美麗的收尾,更讓人意識到,年歲不是限制,而是一段仍可成長的旅程。

社科院USR計畫結合任林基金會等合辦的「靜好時光」四堂課,涵蓋身體覺察、情緒調節、記憶整理與生活儀式四大面向,並採用線上與實體混合模式進行;除了服務校內師生與社區居民,也讓外縣市甚至海外的中高齡朋友能同步參與。執行團隊也發現有北大學生在線上收聽,可見安頓自我身心相關的議題,不論青銀世代都有需求;接續高齡中心也將在富邦人壽贊助下,持續辦理「豐盛樂齡」系列活動,將有電影、講座、桌遊等活動,實體與線上課程都歡迎報名參加,報名網址https://user220864.pse.is/7kclqb。