在創意與療癒交會的午後,一場跨越藝術與心理的旅程悄然展開。由國立臺北大學社科院USR計畫結合中文系蔡月娥老師的課程,於5月5日下午在人文大樓408教室,邀請到英國伯明罕城市大學藝術與健康碩士,本身也是表達藝術治療師的劉霈真老師擔任主講,以《夢境與現實的交會-超現實給我們的創作靈感》為題,分享超現實藝術與心理學之間的關聯,並帶領現場參與的學生與社區長輩進行了三項創作性的體驗。

拆解夢境與現實的界線,藝術與心理的融合實踐

劉霈真老師以極富親和力與引導力的語言,從一幅薩爾瓦多・達利的經典畫作《記憶的永恆》展開導入。她提醒大家,「超現實並不是遠離現實,而是從現實中取材,扭轉、重組,讓熟悉的事物以奇異的方式出現。」從時鐘的融化、蟻群的聚集,到背景遠山與扭曲的臉龐,劉老師不僅為學生揭開了藝術形式上的創意,更點出了背後深層心理動力的來源─潛意識的投射。

遊戲式創作:精緻的屍體,集體創作與圖像聯想

講座的第一個實作環節,帶領大家體驗源自超現實主義的創作手法——「精緻的屍體」(Exquisite Corpse)活動。參與者以小組形式進行合作繪畫:第一人畫頭、第二人畫身體、第三人畫腳,彼此不知對方的創作內容,最後由下一位加入線條與補充元素,並命名作品。在過程中,教室充滿了笑聲與驚呼。從「性感辣貓」到「牛勁龜速」,每一幅作品都展現出小組間獨特的創意與默契,更重要的是,它們都挑戰了人們對「應該怎麼畫」、「畫得像不像」的期待。

這種以自由聯想為核心的創作方式,不僅讓藝術變得輕鬆,也讓每一位參與者得以釋放壓抑的情緒與潛在的想像力。學員苡禎表示:「透過精緻的屍體、自動繪畫、拓印等創作體驗,打開我對超現實藝術的全新想像,也深刻感受到藝術與自我對話的力量,收穫滿滿、靈感滿滿。」

自由筆觸與自我書寫:從畫紙中遇見自己

第二個實作環節,則是經典的「自動繪畫」。參與者閉上眼睛,在紙上自由地移動筆觸,不經思考、不預設形式,讓手帶領心靈去旅行。畫完之後,大家睜開眼睛,重新審視自己的作品,並書寫「我看到」、「我感覺」、「我希望」三個句子,以此開啟自我對話的契機。

劉老師指出:透過創作讓內在的感受浮現,進而理解自己的狀態與需求。她語重心長地說:「有時候我們太常要求自己,要畫得好、表現得對,但其實創作本身就是一種陪伴、一種接納。」學員koko姐則提到:「課堂融合了達達主義、超現實與佛洛伊德心理學,引導我們用自由創作探索潛意識。從個人到小組實作,跳脫傳統框架,激發靈感。我的心靈感覺更自由,生活也變得更豐富!」

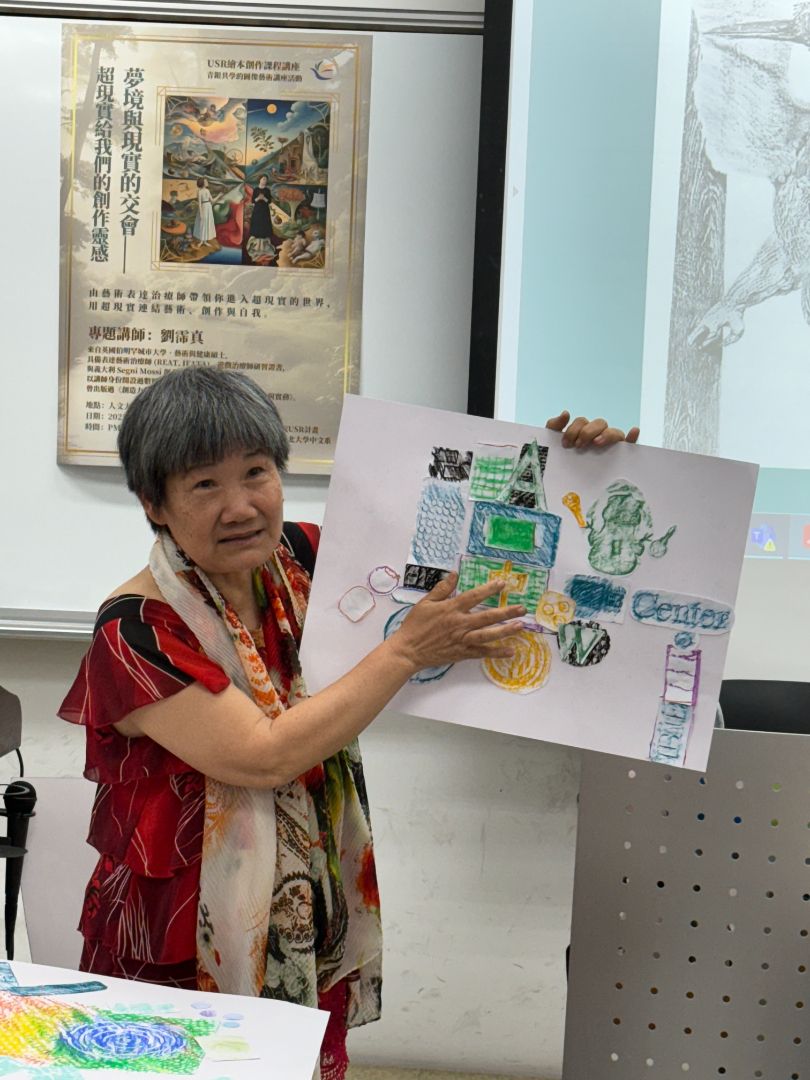

拓印創作:利用環境素材完成作品

活動的另一個創作挑戰,是超現實主義中常見的「拓印法」(Frottage)。參與者走出課室,利用蠟筆與紙張,尋找環境中各種紋理如瓷磚、鉛筆盒、講桌邊角,進行即興拓印,再加以組合與拼貼,創作出抽象而獨特的藝術作品。這種創作方式不僅刺激五感的覺知,也顛覆了「繪畫必須從空白開始」的刻板印象。拓印,是一種與世界互動的方式,它讓日常物件從被忽略的背景,轉化為創作的主角。

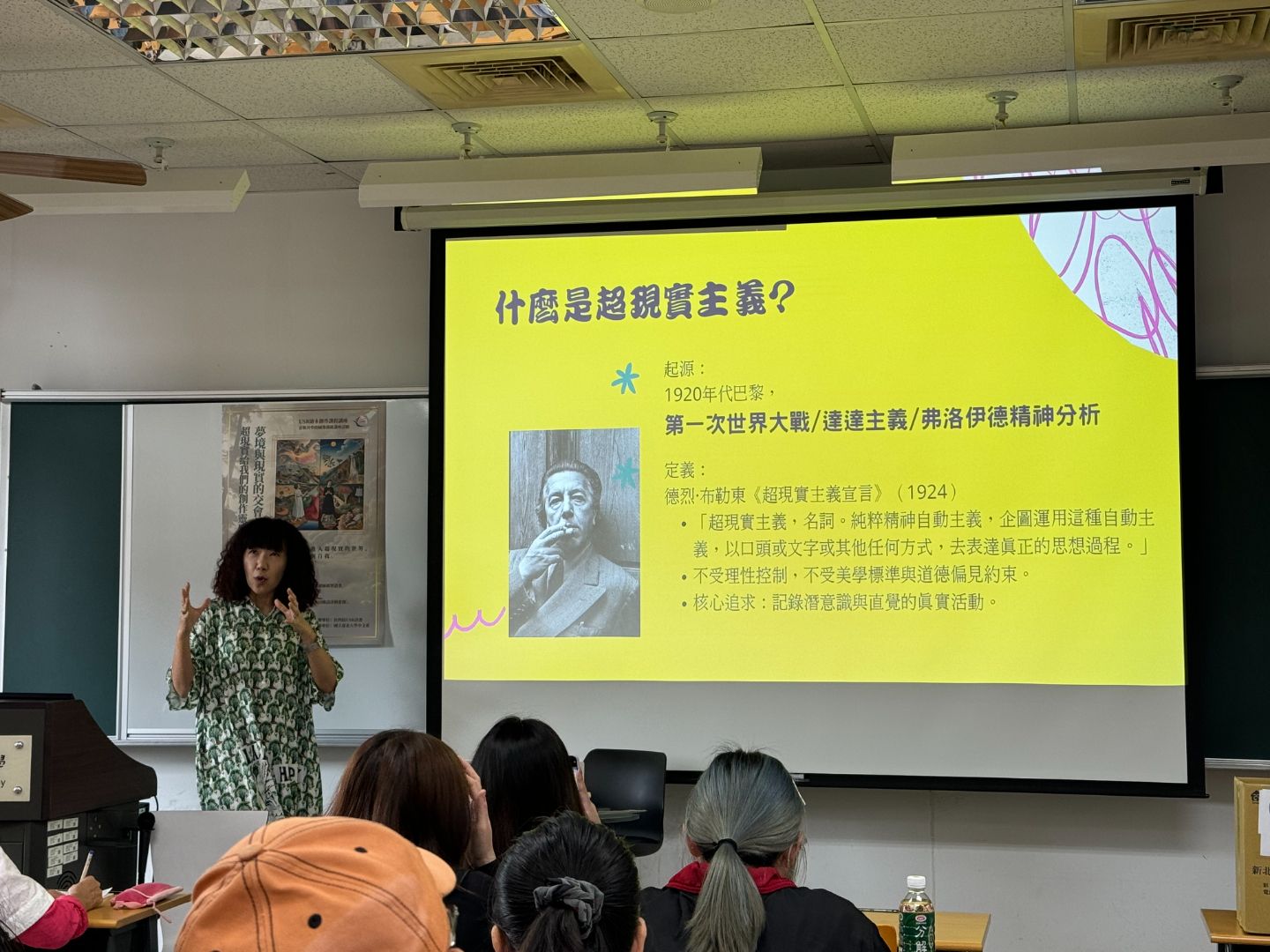

超現實主義的文化背景:從戰火中誕生的藝術革新

劉霈真老師也帶來理論面精彩的解說。她提到,超現實主義的誕生並非偶然,而是在第一次世界大戰後,人們對理性制度與傳統價值的質疑中誕生的一種回應。達達主義的「無主張的主張」、佛洛伊德的「夢的解析」與潛意識理論,共同奠定了超現實藝術的基礎。超現實藝術的核心,在於打破現實與非現實的界線;它鼓勵人們正視潛意識、夢境與情緒,並透過創作將這些「無法言說」的內容具象化。

讓藝術成為生活的感知方式

這堂課從集體創作到個人探索,從手中線條到心中感受,每一位參與者都在畫紙上留下一段自己的故事。劉老師在結語中提到:「創作,不只是為了完成作品,而是我們與自己說話的一種方式。」藝術不必遙不可及,它可以是一張紙、一支筆、一種感受的流動;創作也不一定要完成一件「漂亮」的作品,而是一種允許自己暫停、感受與重新出發的機會。