本曲以三峽地區的歷史脈絡與廣袤的鳶山地景為發想,融入了多元的族群樂思(Motif)與在地素材來渲染出三峽獨特的地方色彩。

此曲共分為三個大段落-「衝突」、「大學城」與「大鳶」。 第一段描寫三峽早期(三角湧地區)族群衝突不斷,素材上使用了許多不諧和的聲響,樂曲中亦隱晦地隱藏著各部族獨有的音樂文化-代表原住民的強烈節奏、代表客家族群老山歌標誌性的小三和弦,以及特別為老街所設計代表閩南族群的五聲音階樂思。段落的一開始即展現強烈的衝突感,到了中段才漸漸緩和下來,描寫對逝去生命的哀悼;段落的最後,則訴說時代變遷,一切的紛爭也隨之淡化在時間的涓流之中,三峽迎來了和平、希望的時期,並接續到第二段-「大學城」。

第二段顧名思義,是以臺北大學的校園風光做為創作基底,引用了臺北大學校歌的部分樂思來融入其中,整段都散發著蓬勃朝氣,並在中段巧妙地引用了日治時期為此地戰役而寫的《三角湧進行曲》,連結過去與現代的北大校園風光。

第三段「大鳶」則是由管鐘的獨奏來敲響代表鳶山上的「光復紀念鐘」,並接續到首次完整出現代表三峽與鳶山的主題旋律。濃厚的五聲音階烘托出老街古色古香的氛圍。旋律後半,逐漸擴展、壯大的部分則是描繪出沈穩座落於此地的鳶山與周圍遼闊的風景。中間由清亮的小鈸帶出節奏強烈的段落,則是帶入了鄭成功於此地降伏鳶妖的神話傳說與些許國樂團的元素,並延續壯烈情緒到尾奏的段落。如同當今族群多元的三峽一般,尾奏中融合使用了前面出現過的主題樂思,最終將情緒堆疊拔至高點後,壯闊地結束全曲。

在構思、搜集本曲創作素材時,原是希望能在樂曲中融入更多當地旋律素材,來深化地區性與民族性,但調查的過程中卻發現,三峽地區的傳唱民謠或任何音樂資料並未被保存下來。在歷史上,這個地區生活過這麼多不同的族群,也都保有各族群生活過的痕跡,唯獨音樂文化在此地留下了真空區,實在令人遺憾。

每個時代都有屬於自己的音樂文化,是屬於那個世代人們生活的獨特聲音及記憶。台灣也有許多音樂界的前輩、老師致力於保存地區特有的傳統音樂,事前的資料搜集、田野調查,到後續的錄音、後製、採譜、整理等工作其實非常繁瑣,但就算這份工作如此耗費精神,老師們還是盡心盡力地投入製作,希望能為文化保存盡一分心力。

這次能受到曾敏傑教授、鄒佳宏指揮、台灣鳶山社會實踐協會及國立臺北大學管樂團的邀約,有機會能參與這個地域性的創作計畫實在非常榮幸,除了感謝之外,也在此由衷希望有更多人能一起關注地區音樂文化的保存,讓後世的人們在回顧這個時代時,也能聽到屬於我們的,時代的歌。

後記:

本文作者為新銳音樂創作家卓綺柔,畢業於國立台北藝術大學音樂系作曲組及新媒體藝術系,並取得美國Seattle Film Institute電影配樂碩士。目前為跨領域音樂創作人,活躍於動畫、電影、遊戲、流行、及當代古典音樂創作,同時也是YouTube上擁有43萬訂閱的音樂頻道「SLSMusic」 團隊創始成員,擔任編曲、音樂製作、與美術編輯。

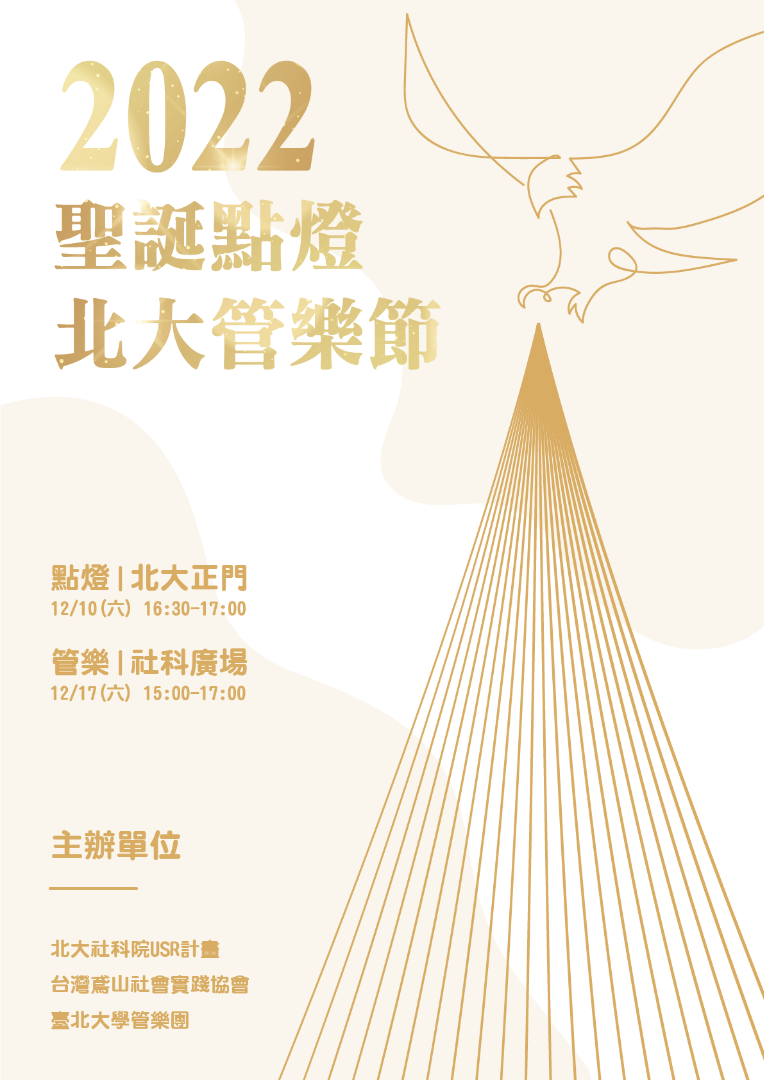

本次《鳶之彩》合作案係由北大管樂團鄒佳宏老師發想,在北大社科院USR計畫主持人曾敏傑教授協調努力之下,獲得台灣鳶山社會實踐協會張志光常務理事贊助,委託創作家卓綺柔創作足以代表三峽人文精神的樂曲,以音樂彰顯在地豐富的歷史變遷,並凸顯臺北大學城的現代社區意識。本曲《鳶之彩》並由鄒佳宏老師指揮國立臺北大學管樂團,於111年12月17日第五屆「北大管樂節」中首度公演。